Valle Sabbia e Alto Garda / Ritratto territoriale

Un ritratto territoriale dell'area della Valle Sabbia e dell'Alto Garda

camera

camera

gavel 28 comuni

groups_2 83.502 abitanti

Chiusura documento: 11/09/2024

Indice sezioni:

Guide alla lettura:

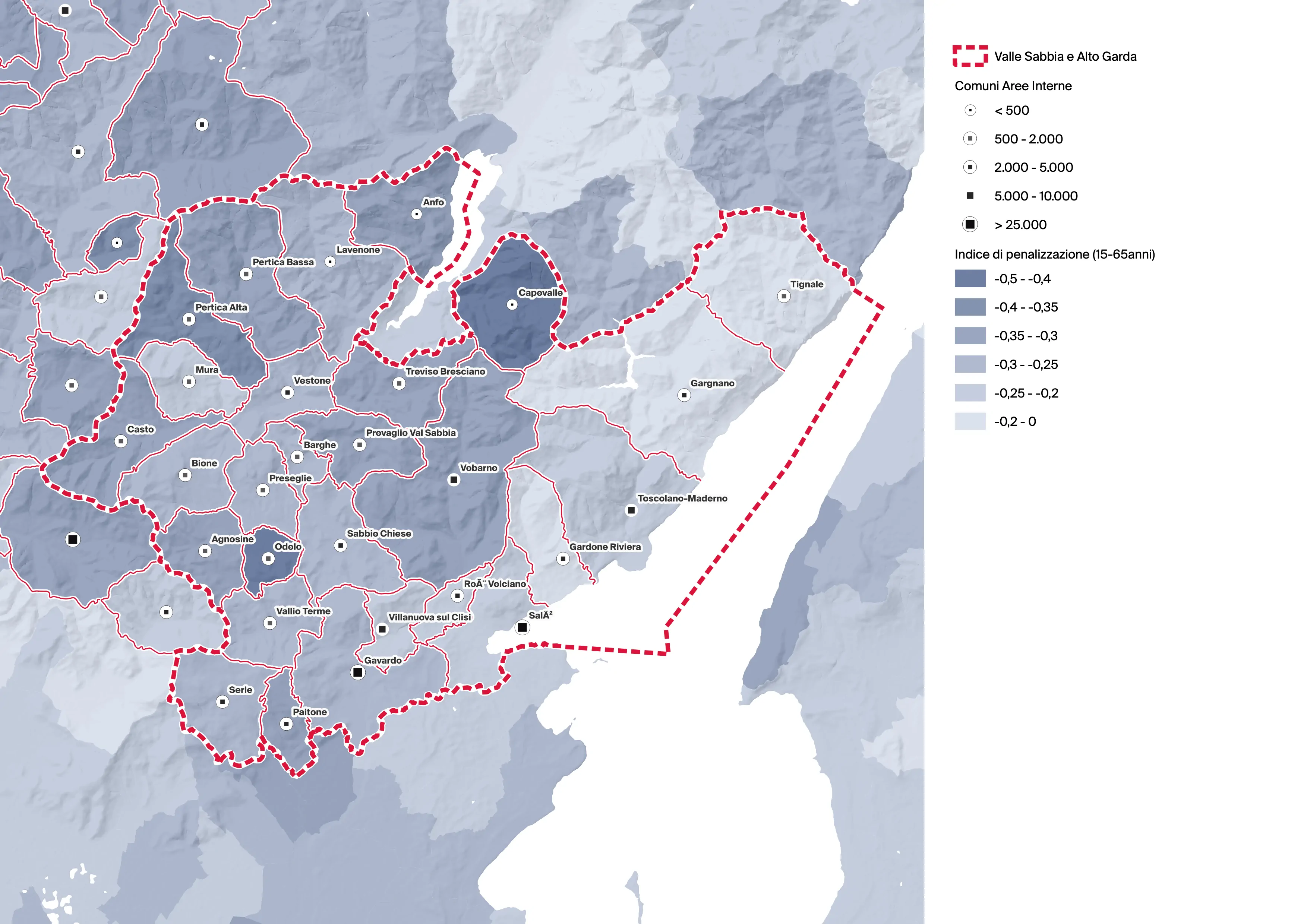

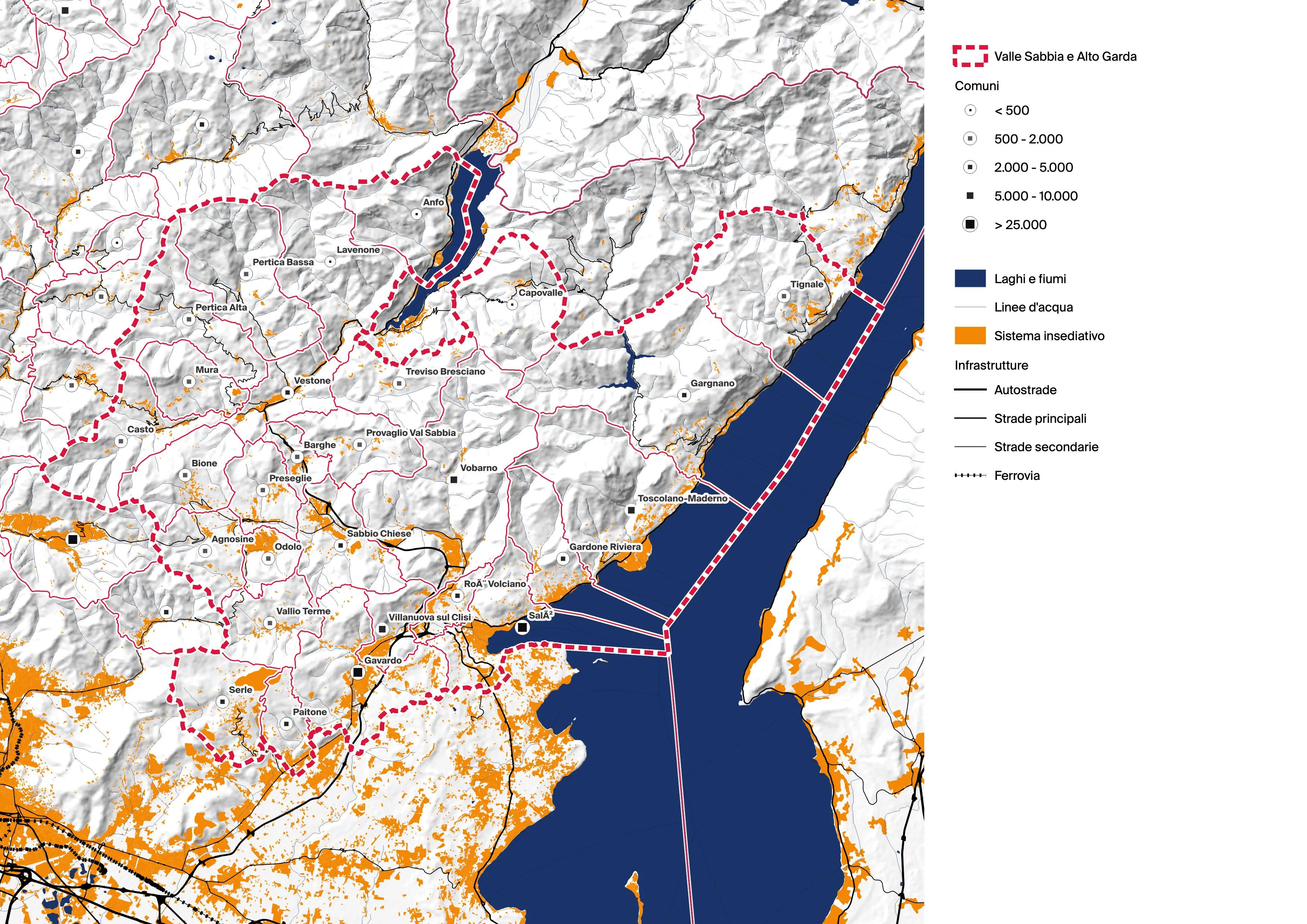

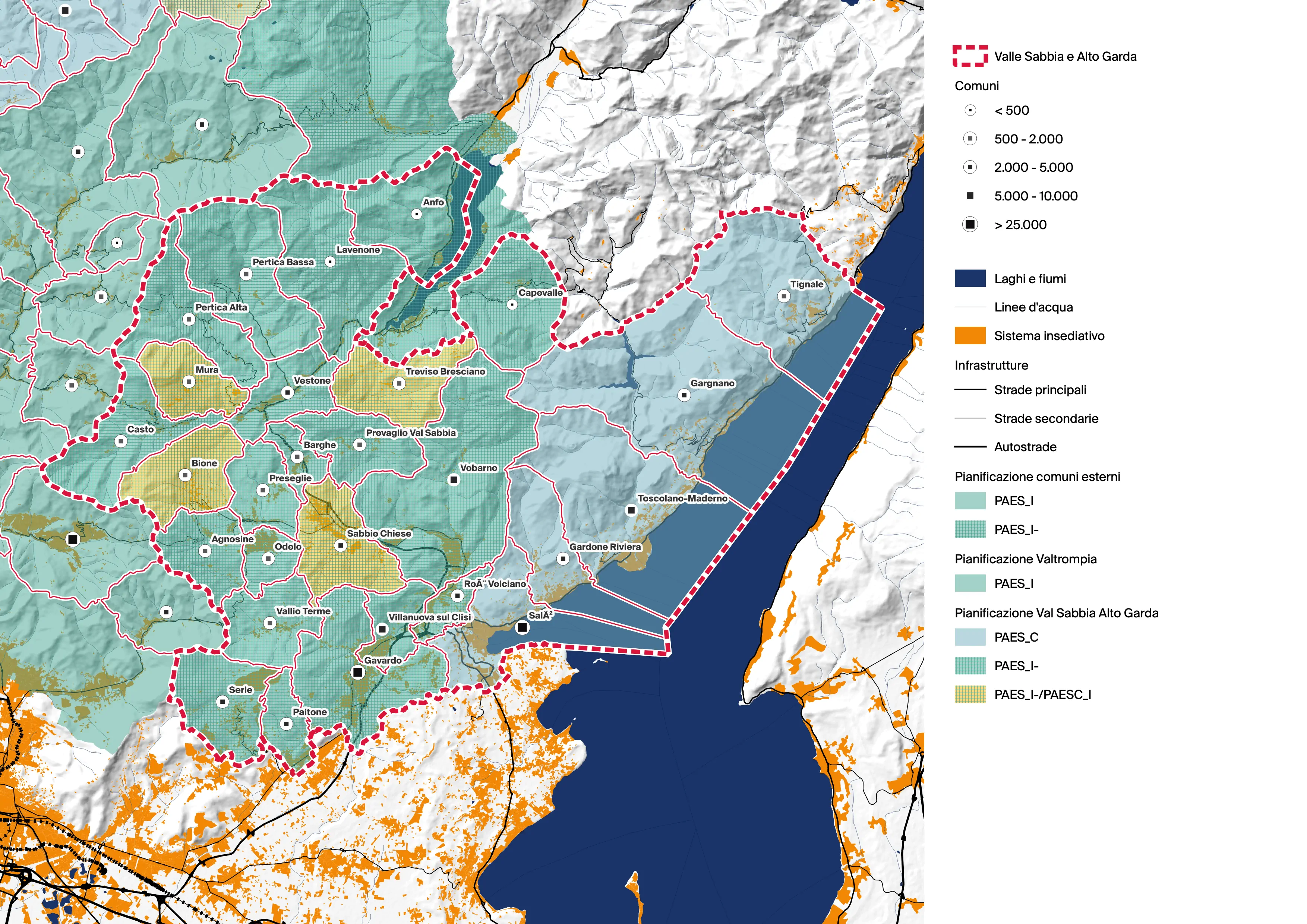

L’area interna della Valle Sabbia e dell’Alto Garda è un territorio vallivo pedemontano alpino. Si tratta di una valle prealpina collocata fra il polo urbano di Brescia, il Lago di Garda, le valli dolomitiche e la provincia autonoma di Trento.

L’area interna definita dalla delibera n. XI/5587 del 23/11/2021 della Regione Lombardia (Agenda del Controesodo) comprende 28 Comuni. 23 Comuni che fanno parte della Comunità Montana della Valle Sabbia e 5 comuni che fanno parte invece della Comunità Montana Alto Garda Bresciano.

I Comuni sono stati selezionati a seguito di un’analisi condotta da Polis Lombardia che, attraverso un indice composito, ha individuato i Comuni che presentavano condizioni di fragilità più evidenti a scala regionale.

leaderboard Indice di svantaggio e classificazione SNAI nei comuni dell'area

L’indicatore composito di svantaggio elaborato da Polis Lombardia evidenzia come il Comune di Capovalle presenti il valore più alto, insieme ai Comuni di Laverone, Toscolano-Maderno Pertica Bassa, e Gargnano. Il Comune di Roè Volciano presenta l’indice di vulnerabilità più basso dell’Area. Anche i Comuni di Gavardo, Salò, Preseglie, Villanuova sul Clisi, Sabbio Chiese, Barghe, Gardone Riviera e Paitone con valori inferiori a 103, posti nella parte meridionale dell’Area e più prossimi al Polo di Brescia, presentano un indice di vulnerabilità più basso.

Popolazione

L’evoluzione della popolazione e le sue caratteristiche

Indice sottosezioni:

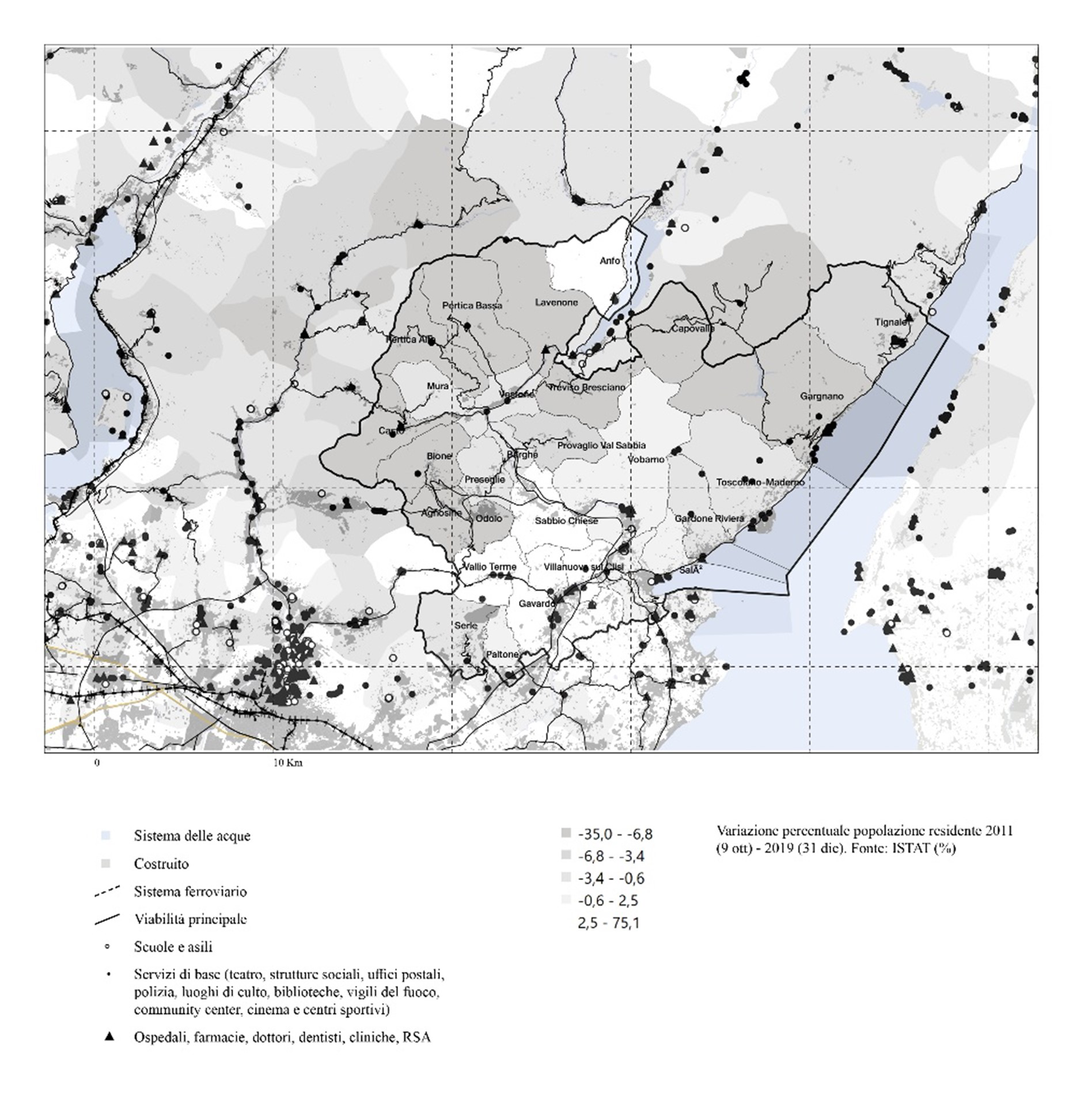

Secondo i dati ISTAT del 2019 nel territorio della Valle Sabbia e Alto Garda vivono 84.285 abitanti. I due comuni più popolosi sono Gavardo (12.236 residenti) che si trova nella bassa Valle Sabbia e Salò (10.521 residenti), che si affaccia al lago di Garda e fa parte della Comunità montana dell’Alto Garda. I cinque Comuni meno popolosi, con popolazione inferiore ai 600 abitanti, appartengono invece alla Comunità Montana della Valle Sabbia e sono localizzati nell’Alta Valle: Pertica Alta (543 residenti), Treviso Bresciano (519 residenti), Lavenone (516 residenti), Anfo (487 residenti) e Capovalle (353 residenti). Come si può osservare nella figura 2, la popolazione dell’Alto Garda e della Valle Sabbia ha raggiunto il suo picco nel 1971 per poi contrarsi nei decenni successivi e aumentare al 2011. Come vedremo più avanti, questo dato aggregato nasconde traiettorie molto diverse in relazione a ogni singolo comune.

leaderboard Andamento della popolazione delle aree interne lombarde, 1971-2021

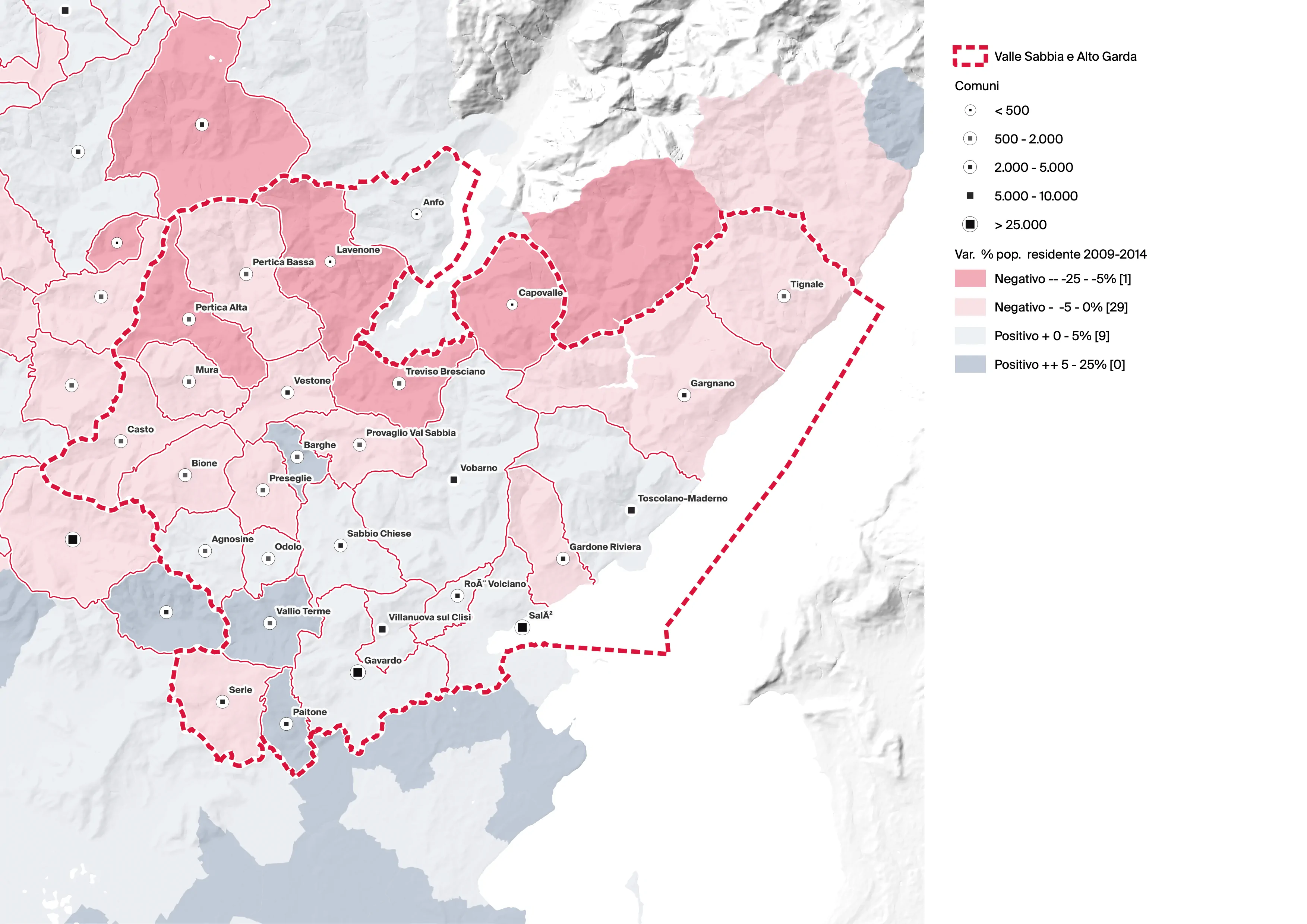

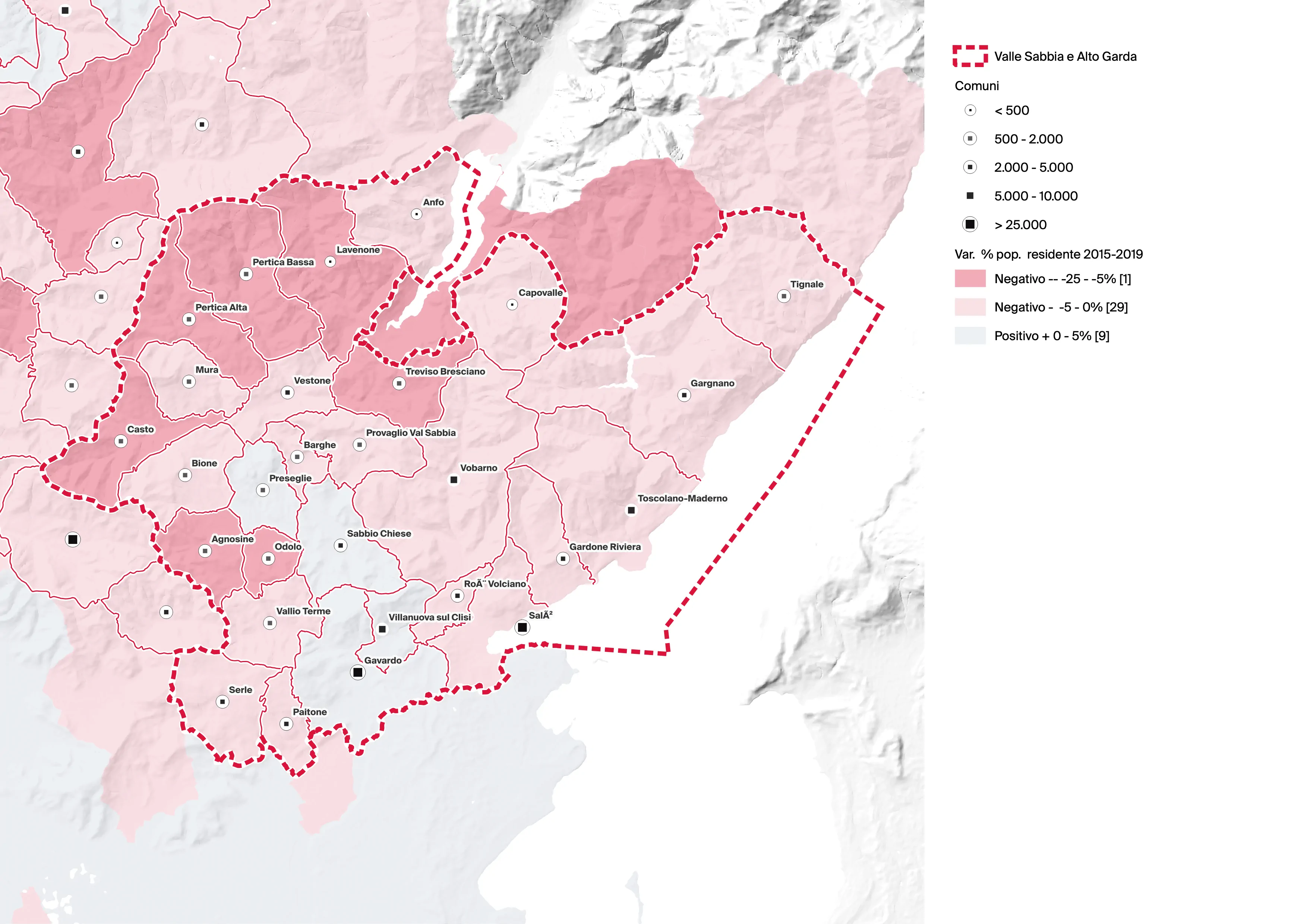

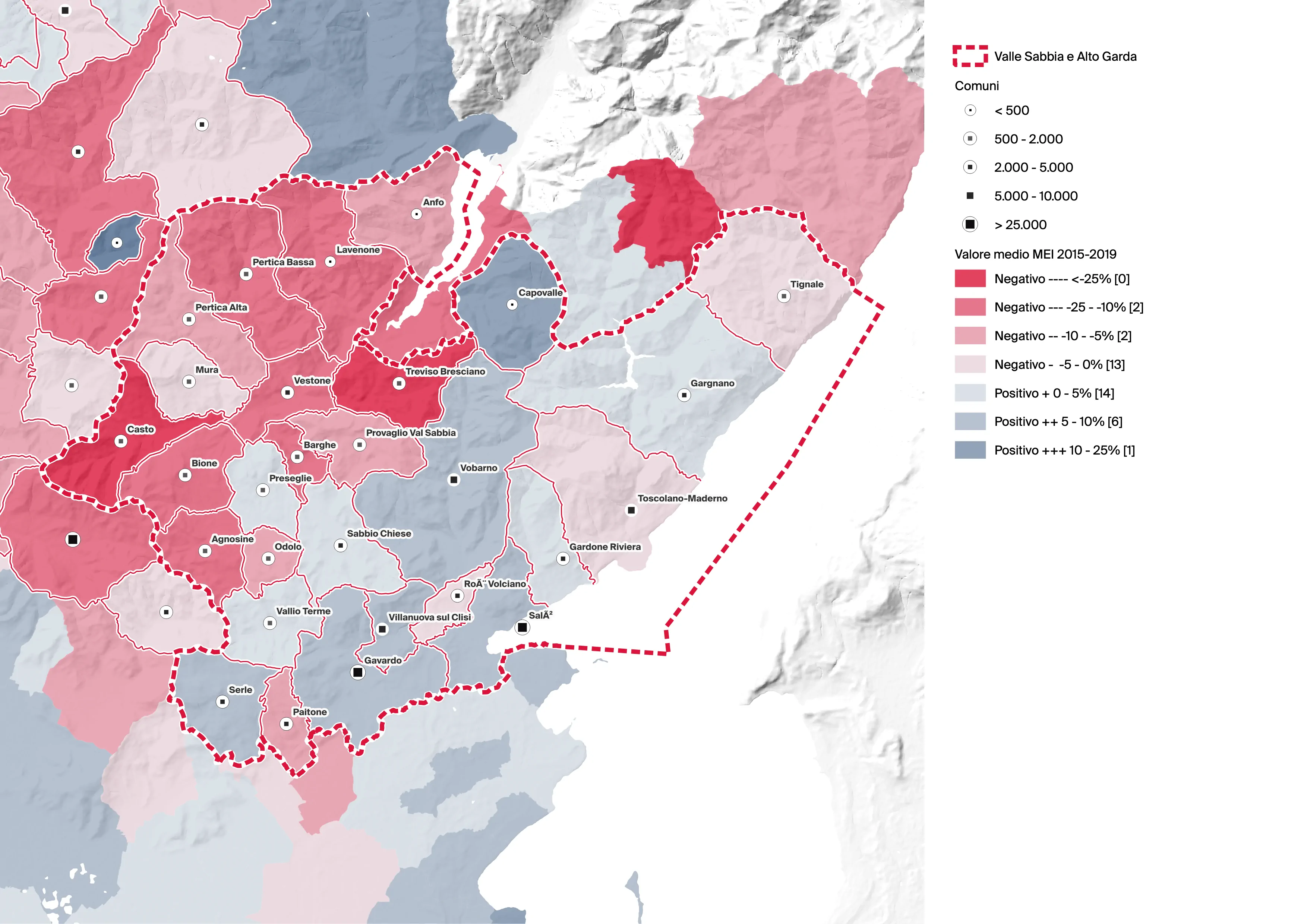

Se confrontiamo i dati demografici della popolazione residente al 2015 ed al 2019, 22 dei 28 comuni che compongono il territorio sono segnati da un andamento negativo di popolazione. In percentuale i Comuni con il saldo negativo più alto sono Lavenone (-8,91 %), Pertica Bassa (-7,55%) e Agnosine (-7,47%). Particolarmente critica è la condizione dei comuni della Comunità Montana dell’Alto Garda che si segnalano tra i comuni con andamenti negativi sia in termini assoluti che in valori percentuali: Toscolano-Maderno -202 abitanti e Salò – 148 abitanti. Tra i comuni della Comunità Montana della Valle Sabbia si segnala con un andamento particolarmente negativo sia in termini assoluti sia relativi Agnosine con - 126 abitanti (- 7,47%).

La variazione della percentuale di popolazione residente. Il valore indica in percentuale la differenza fra il valore finale di popolazione e il valore iniziale della popolazione residente in un determinato periodo di tempo (base dati ISTAT), valori positivi indicano un aumento della popolazione, valori negativi, una diminuzione. Nella fattispecie sono stati definiti due archi temporali significativi: tra il 2009 e il 2014 (fase post crisi) e il periodo tra il 2015 e il 2019 (fase più recente).

In particolare, per l’Area, nel periodo 2009-2014, 10 comuni sono stabili (0-5%) e 3 comuni presentano un valore positivo. 11 comuni presentano un valore negativo tra -5 e 0. 4 presentano un decremento da -25 e -5. Nel periodo 2015-2019 invece si riducono i comuni stabili (4 comuni 0-5%), non ci sono comuni che presentano un aumento della popolazione e 17 comuni conoscono un decremento fra lo 0 ed il 5% e 7 fra il 5% ed il 25%.

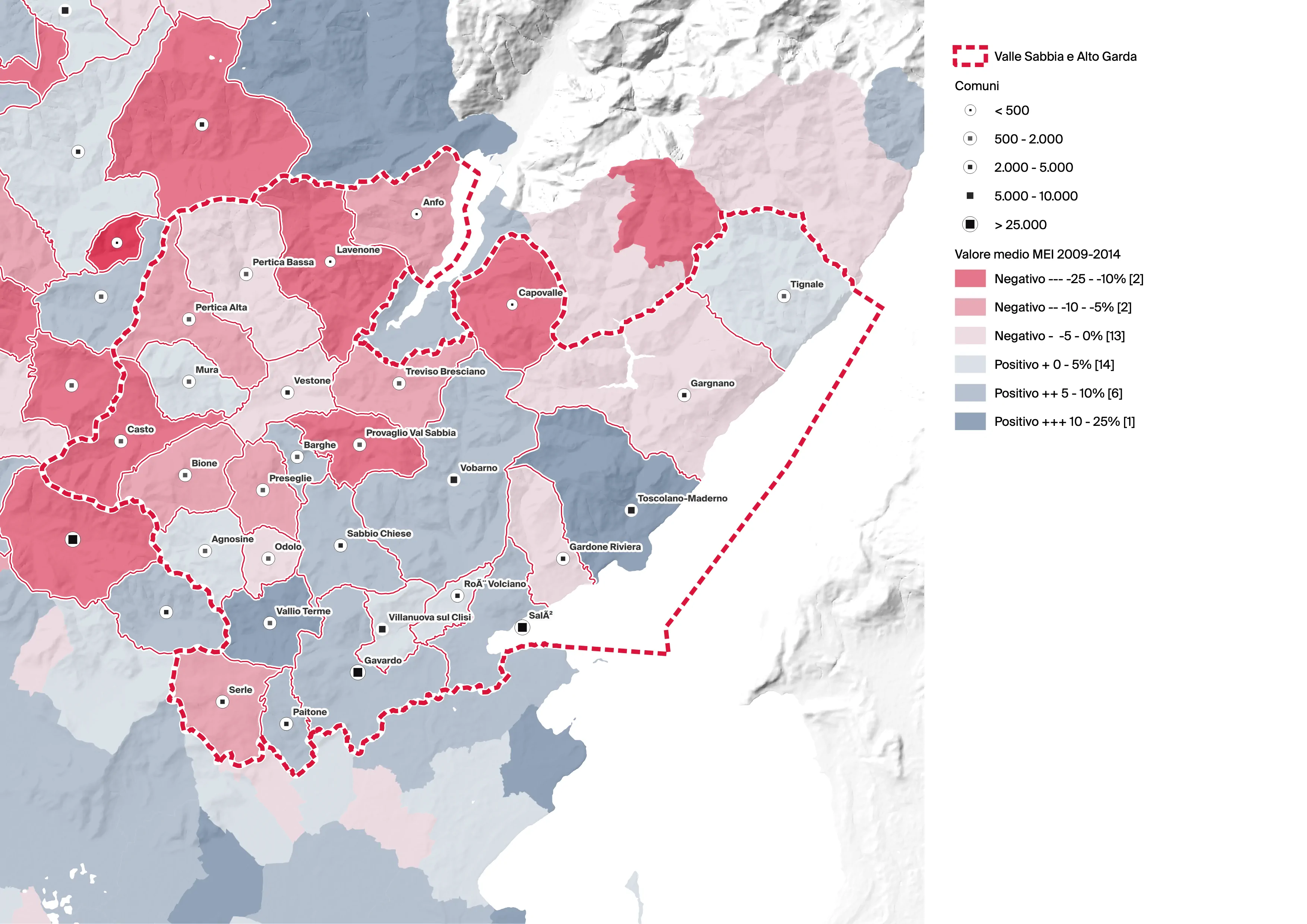

photo_library

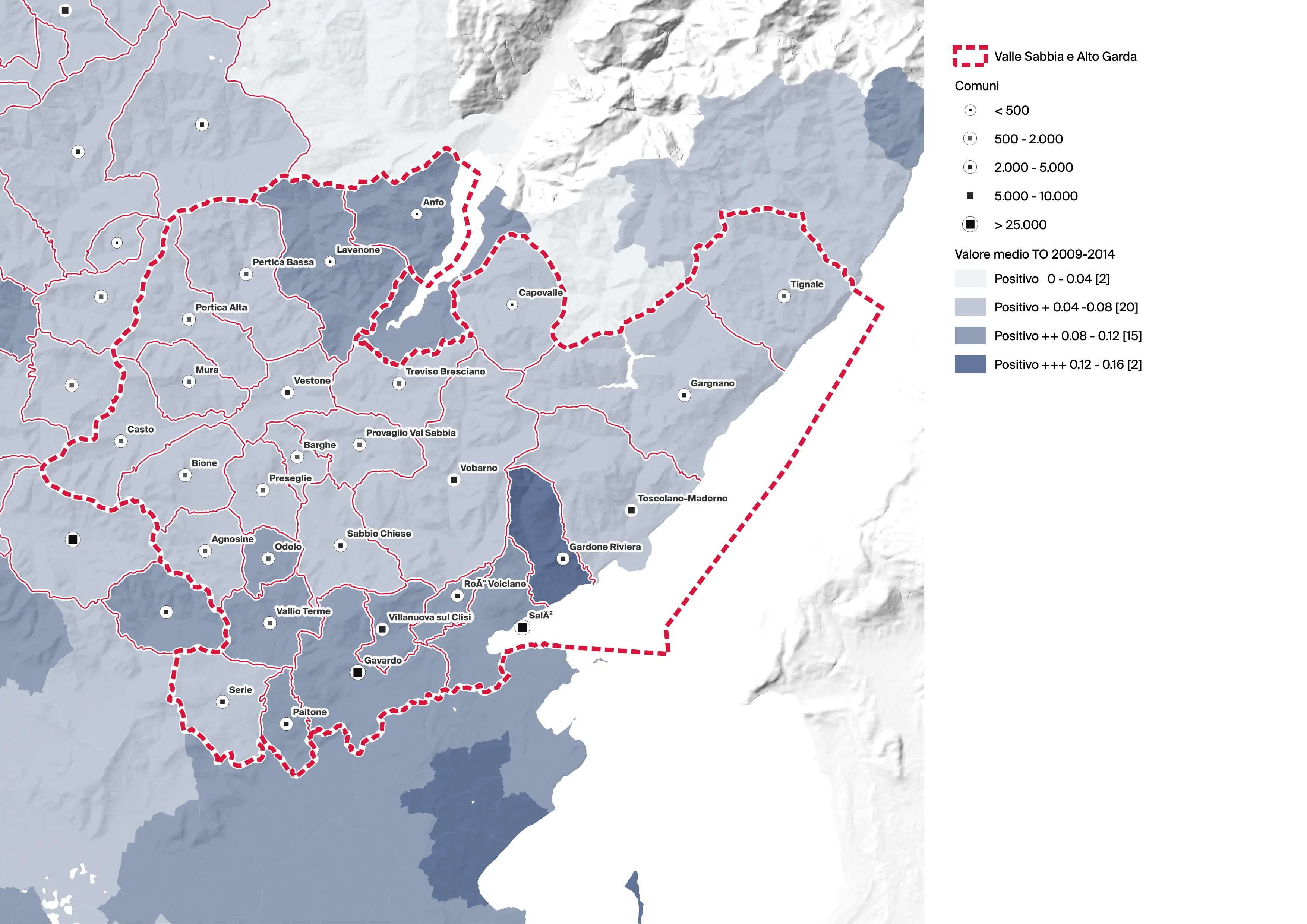

L’indicatore Demographic Effectiveness of Migration (DEM) misura l’efficacia della migrazione quantificando il grado di (dis)equilibrio tra flussi di nuovi residenti in entrata e controflussi di vecchi residenti in uscita. I valori dell’indicatore possono oscillare da -100 a 100. Valori negativi indicano che una data partizione - un comune, un quartiere - di un territorio “respinge”, mentre valori alti suggeriscono capacità attrattiva del territorio. L’indice viene calcolato sulla base dal rapporto fra flussi: iscritti - cancellati/iscritti + cancellati, Essendo indipendente dalla dimensione della popolazione, è confrontabile fra realtà territoriali anche di diversa ampiezza demografica. L’indicatore è calcolato impiegando dati di flusso raccolti dall’Istat e resi disponibili dal 2002 attraverso la banca dati DemoISTAT - Bilancio demografico della popolazione. Anche in questo caso si guarda a due periodi: 2009-2014 e 2015-2019. In particolare, nell’Area, nel periodo 2009-2014, 5 comuni registrano valori lievemente positivi (0-5%), 6 comuni registrano valori da +5 a +10, e due comuni risultano molto attrattivi con valori dal 10% al 25% (comuni di Vallio Terme e Toscolano-Maderno). Nell’arco temporale 2015-2019, 5 comuni sono registrano valori lievemente positivi (0-5%), 5 comuni registrano valori del 5-10%, 1 comune risulta molto attrattivo con valori fra il 10m ed il 25%. Tutti gli altri registrano valori negativi. La geografia dell’attrattività mostra quindi una certa polarizzazione intorno ai comuni della bassa valle più vicini al lago di Garda e Brescia.

photo_library

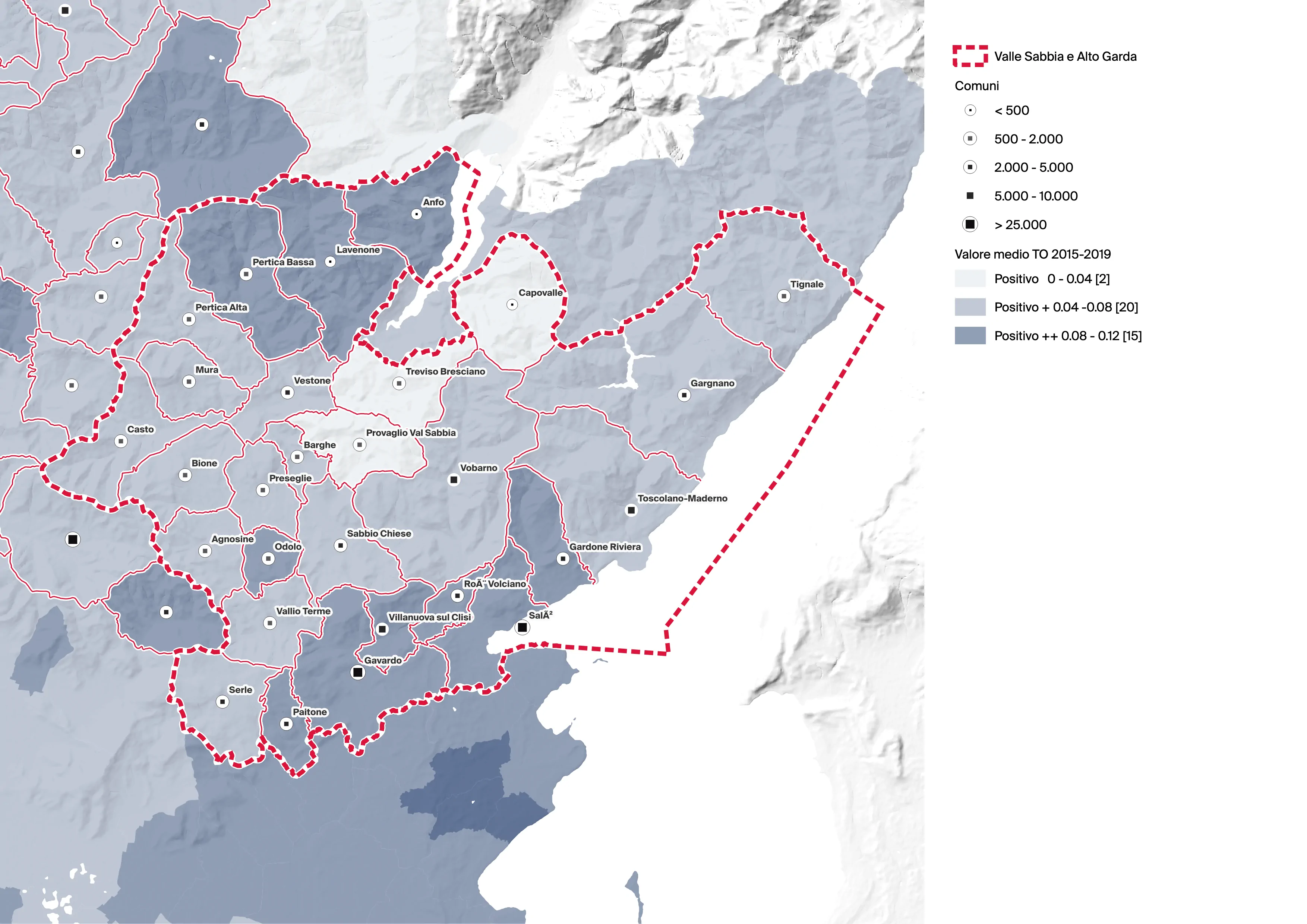

Infine, possiamo guardare al dinamismo della composizione della popolazione di una determinata area, valutando quanto essa è cambiata entro un determinato intervallo. Il Tasso di Ricambio Residenziale o Turnover Rate (TO) misura il volume del movimento della popolazione, ovvero quanto la composizione effettiva della popolazione di una data partizione - un comune, un quartiere urbano - è cambiata in un dato intervallo. L’indicatore TO è calcolato sulla base del rapporto fra la somma de flussi (iscritti e cancellati) ed il numero assoluto della popolazione residente. Questo Indicatore - che presenta sempre valori positivi - esprime la misura del ricambio della popolazione dovuta ai flussi migratori: un valore basso dell’indice indica un impatto limitato delle migrazioni sul ricambio della popolazione. Anche in questo caso è stato calcolato in riferimento ai due periodi indicati in precedenza: 2009-2014 e 2015-2019. Nell’Area, i livelli di ricambio appaiono abbastanza modesti. Sia nel periodo 2009-2014 che in quello 2015-2019, nessun comune – con l’eccezione di quello di Gardone Riviera in un solo periodo – registra valori elevati.

photo_library

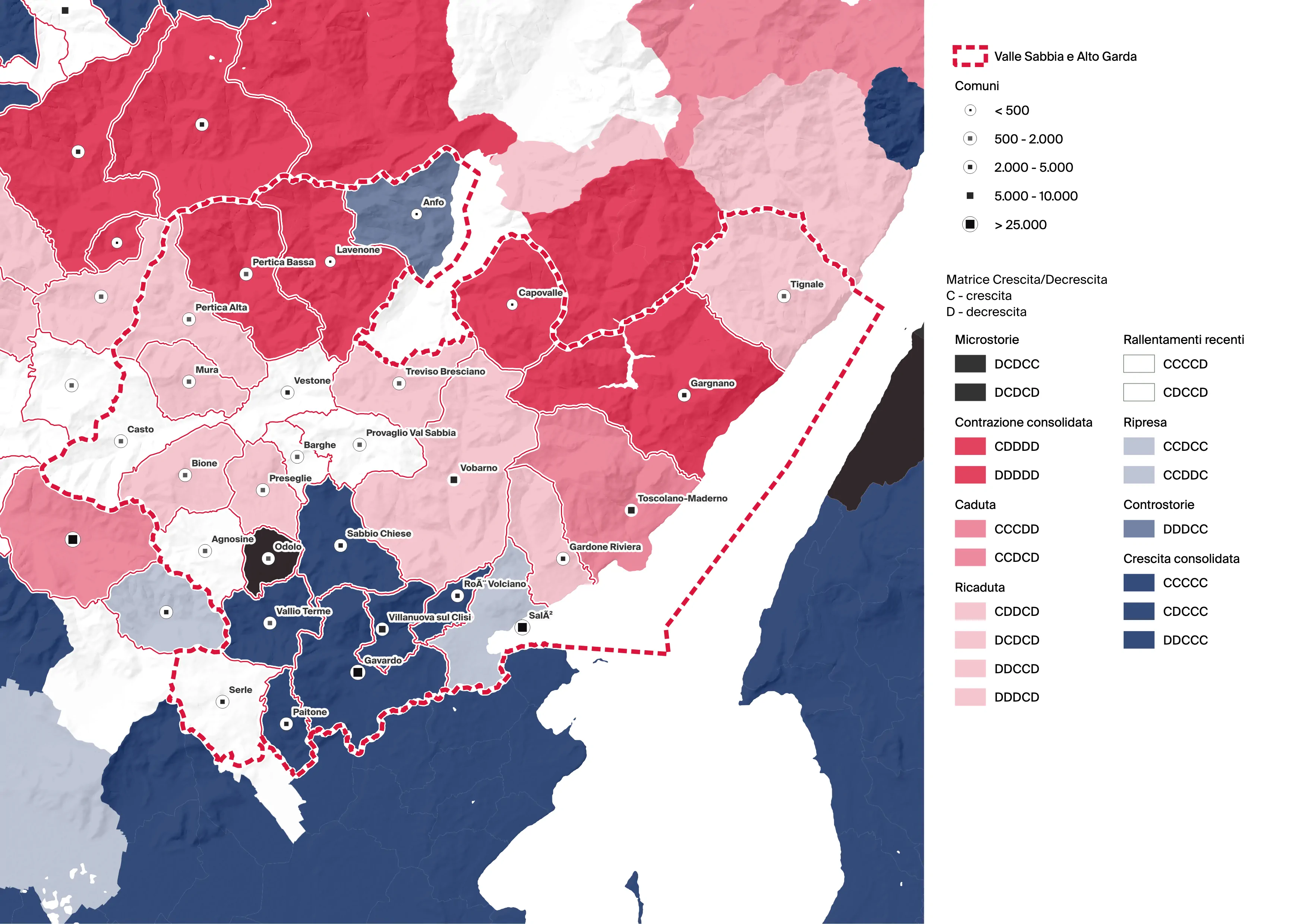

Per indagare la traiettoria della popolazione nel lungo periodo abbiamo poi osservato i dati del censimento generale della popolazione a partire dal 1911 (fig. 11), mentre per i dati successivi al censimento del 2011 abbiamo tenuto conto della popolazione residente comunale al 1° gennaio 2019 resa disponibile dall’ISTAT sulla base di indagini effettuate presso gli uffici di Anagrafe ISTAT. Abbiamo individuato cinque intervalli temporali: il primo e più ampio include indicativamente le due guerre mondiali (1911-1951); il secondo, gli anni dei ‘boom’ e della crescita urbana “concentrata” (1951-1971); il terzo, il periodo in cui emergono le ‘tre Italie’ e in generale i fenomeni di industrializzazione e urbanizzazione ‘diffusa’ (1971-1991); il quarto, gli anni della fase di stagnazione economica (1991-2011); il quinto e più breve, gli anni del post-crisi (2011-2019). Tale scomposizione in cinque intervalli distribuiti in oltre cento anni di storia ha permesso di costruire una matrice da cui è possibile ricavare, per ogni comune, una sequenza di bilanci demografici in cui si alternano o ripetono fasi di crescita (C) o decrescita (D). Sono emerse nel complesso 32 tendenze che ci permettono di individuare alcuni profili evolutivi che possiamo ordinare a seconda della tendenza dei comuni nelle ultime fasi: da un lato dinamiche di crescita consolidata a cui si affiancano processi che abbiamo definito di ripresa e, in alcuni casi, controstorie; dall’altro, rallentamenti recenti, processi di caduta o di ricaduta che si affiancano a dinamiche di contrazione consolidata. Nel complesso, l’Area Interna della Valle Sabbia e Alto Garda è investita da un processo di contrazione demografica limitato, che investe circa la metà dei comuni dell’Area. I Comuni di Pertica Bassa, Lavenone, Capovalle e Gargnano sono caratterizzati da un processo di contrazione demografica che possiamo definire consolidata. Nella tendenza della contrazione consolidata fanno parte quei Comuni che hanno registrato una variazione negativa della popolazione negli ultimi quattro oppure in tutti i cinque intervalli temporali. Il Comune di Toscolano-Maderno è caratterizzato da un processo di caduta. Questi sono comuni che hanno perso popolazione negli ultimi due o tre intervalli dopo averne guadagnata in almeno due intervalli precedenti oppure comuni che hanno perso popolazione nell’ultimo intervallo e in quello centrale dopo averne guadagnata nei precedenti intervalli. Tignale, Pertica Alta, Mura, Treviso Bresciano, Bione, Preseglie, Odolo, Vobarno e Gardone Riviera sono invece caratterizzati da un processo di ricaduta, ovvero fanno parte di quei comuni che hanno perso popolazione nell’ultimo o negli ultimi due intervalli dopo aver avuto brevi fasi di crescita negli intervalli immediatamente precedenti. I Comuni di Casto, Provaglio Val Sabbia, Vestone, Agnosine e Barghe invece sono investiti da un processo di rallentamento, ovvero fanno parte di quei Comuni che hanno perso popolazione nell’intervallo più recente dopo aver guadagnato popolazione almeno nei due precedenti intervalli. Complessivamente due terzi dei Comuni dell’Area sono stati caratterizzati da un processo di contrazione consolidata o più recente (caduta, ricaduta e rallentamento). Solo i Comuni di Sabbio Chiese, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme, Gavardo e Paitone sono caratterizzati da un processo di crescita consolidata, ovvero fanno parte di quei comuni che hanno registrato una variazione positiva della popolazione nell’ultimo intervallo e almeno in altri tre intervalli precedenti (ad eccezione dei comuni che hanno perso popolazione nell’intervallo centrale) oppure che hanno avuto una crescita continuativa nei tre intervalli più recenti. Infine, Anfo può essere ascritto a un processo che abbiamo definito controstorie, ovvero fa parte di quei comuni che hanno registrato una crescita della popolazione nell’ultimo oppure negli ultimi due intervalli dopo aver perso popolazione in almeno due dei precedenti intervalli.

I dati sui comuni con il massimo di popolazione al censimento generale della popolazione e delle abitazioni mostra un processo di spopolamento di alcuni e di crescita demografica di altri in anni recenti. In generale, la Val Sabbia ha registrato un incremento demografico, passando da 54.365 abitanti nel 1971 a 65.117 nel 2020. L’Alto Garda ha invece avuto alcune oscillazioni di crescita e decrescita, con un passaggio da 28.405 abitanti nel 1971 a 28.375 nel 2020. In entrambi i territori il decennio 2001-2011 è stato importante: in Val Sabbia la variazione di popolazione si è attestata al +9,5%, nell’Alto Garda bresciano al +6,2%. Analizzando i dati del massimo di popolazione al censimento si evidenzia come Anfo, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Mura, Treviso Bresciano, Capovalle, Tignale e Gardone Riviera siano i comuni che non hanno più raggiunto i picchi di popolazione residente degli anni Cinquanta del secolo scorso. Interessante l’attrattività esercitata dai comuni centrali che, invece, sono quelli cresciuti in anni recenti.

leaderboard Valori assoluti e percentuali dei over 65 e 0-15 anni

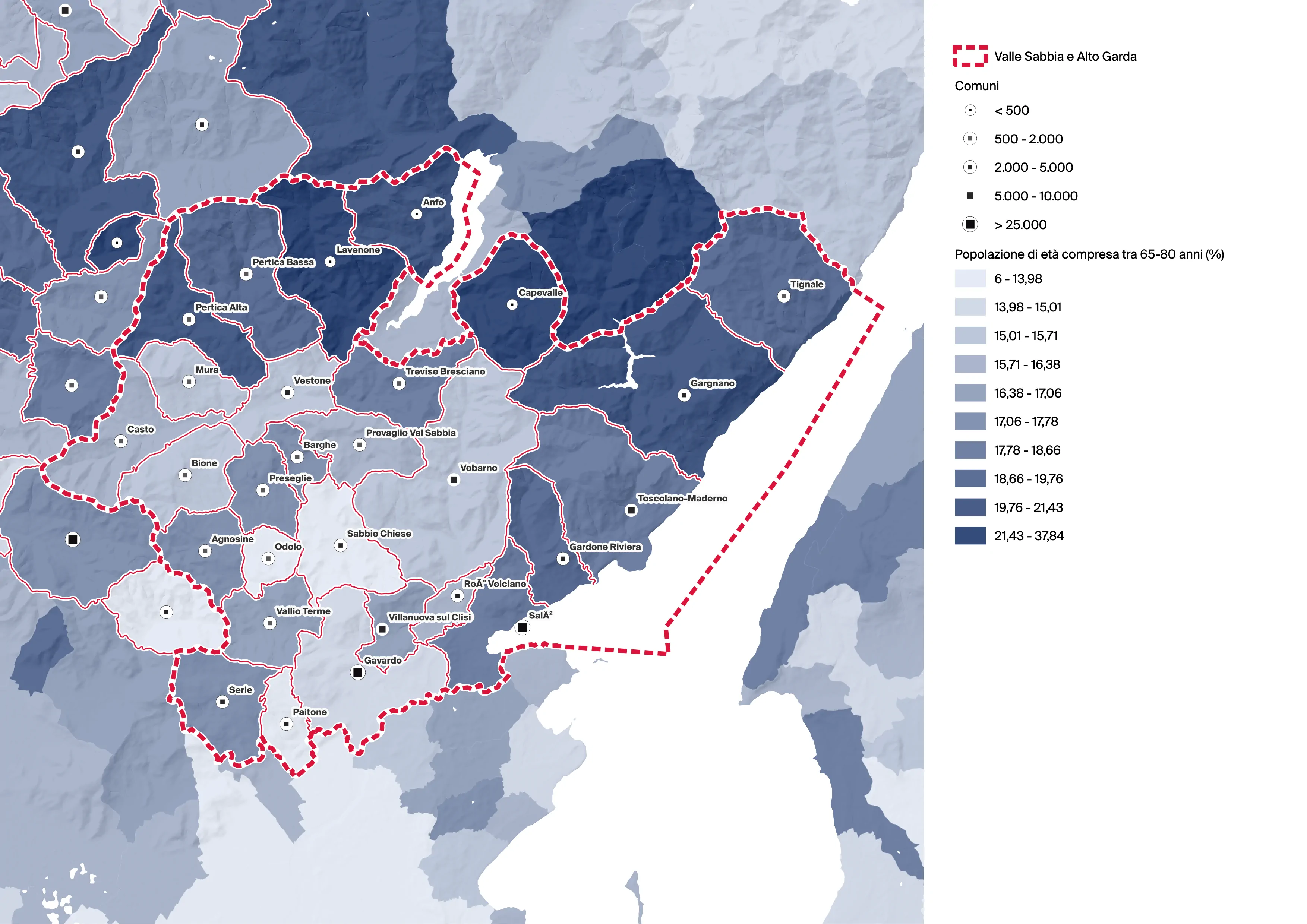

Generalmente tutta l’area ha visto incrementare l’indice di vecchiaia. Se osserviamo la percentuale di popolazione anziana presente nel all’area rispetto alla popolazione totale, emerge come nell’intero territorio della Valle Sabbia e Alto Garda il 23% della popolazione dell’area è over 66, circa 19.343 abitanti sui 84.808. Osserviamo una minore incidenza della popolazione anziana nei comuni di Odolo, Paitone e Sabbio Chiese (19%), localizzati nella bassa valle. Osserviamo invece una maggiore incidenza nei comuni di Capovalle (36%), Gargnano (32%), Tignale (29%) Anfo (29%) Pertica Bassa e Alta e Lavenone (28%), localizzati nell’alta valle. Nel resto del territorio troviamo valori più vicini alla media, fra il 20% e il 27%.

La variazione dell’indice di vecchiaia (2011-2019) conferma come i Comuni di Lavenone, Capovalle Gargnano e Tignale presentano un rapporto percentuale della popolazione di 65 anni e più su quella 0-14 anni di oltre 275. Si possono inoltre notare valori più bassi nella parte sud della area e molto alti nella parte nord vicina al lago di Garda.

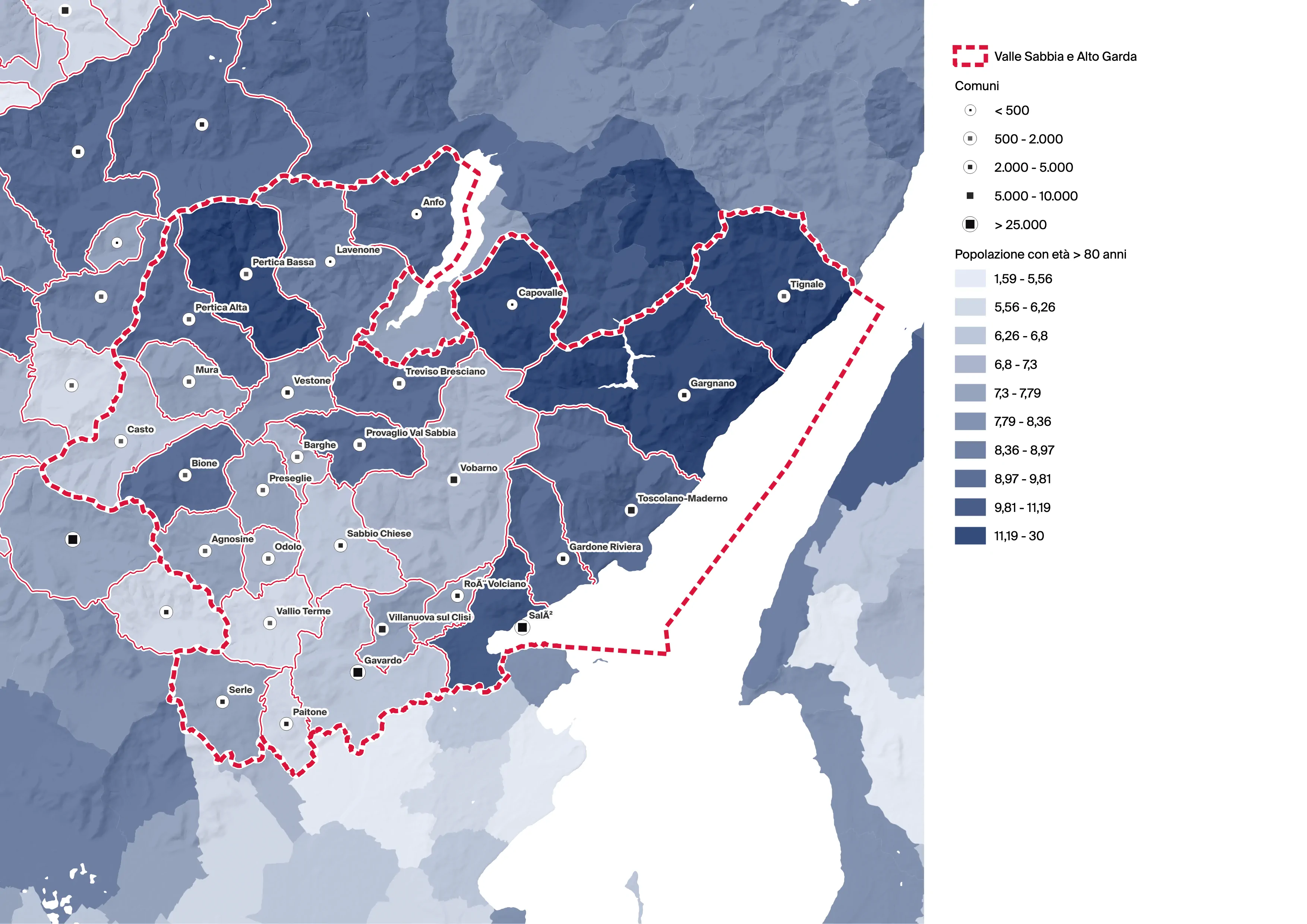

L’indicatore della figura 9-10 è stato suddiviso in un primo gruppo che legge la presenza di popolazione di età compresa tra 65 e 80 anni, il secondo descrive la presenza di popolazione over 80. La distinzione è giustificata dal sussistere di pratiche e bisogni molto variabili tra i due gruppi. Mentre la popolazione fino a 80 anni tende ad essere ancora attiva, quella oltre 80 anni è tendenzialmente molto sedentaria. La popolazione anziana e i grandi anziani si concentrano nei comuni confinanti di Valvestino e Magasa, esterni all’area interna, ma generalmente in tutta la porzione settentrionale dell’area.

photo_library

Osservando il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti, emerge un andamento generale negativo. Se osserviamo la differenza tra 2011 e 2018, solo i comuni di Sabbio Chiese e Paitone, hanno un saldo naturale positivo con +50. I saldi peggiori si registrano nei Comuni della Comunità montana dell’Alto Garda con Toscolano-Maderno con –-392 e Salò con –477.

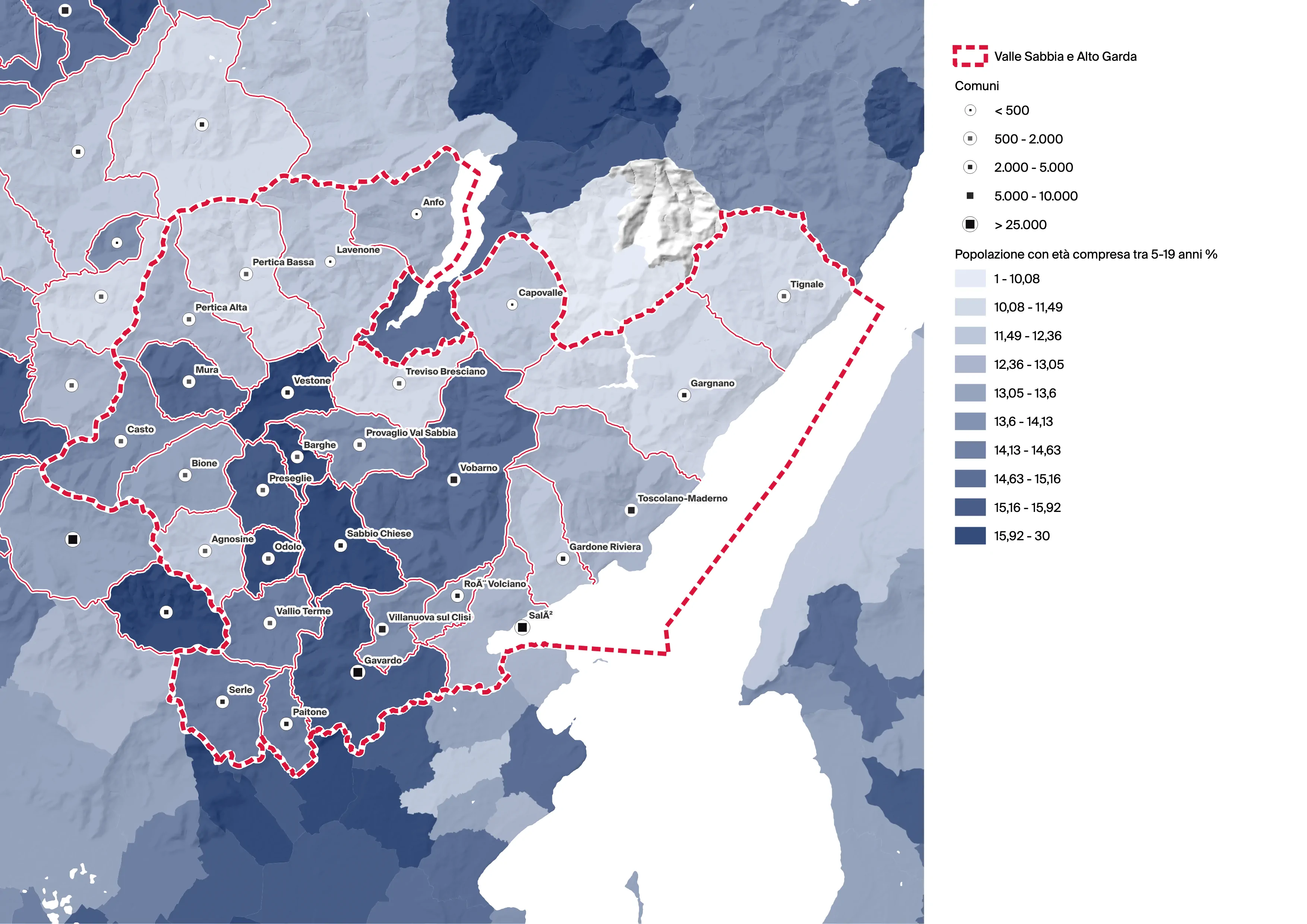

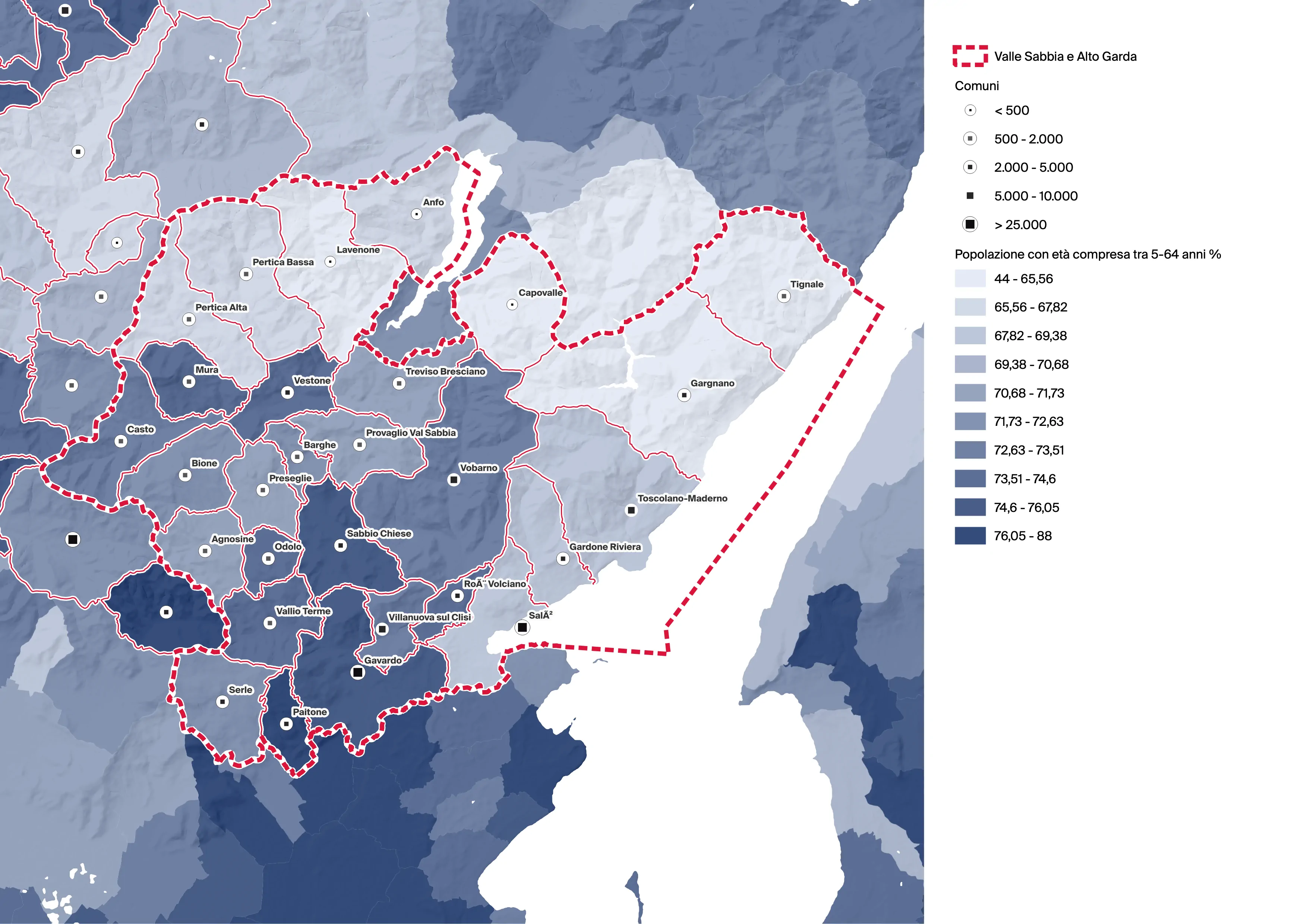

L’indicatore della popolazione scolastica e popolazione attiva descrive la percentuale di popolazione di età compresa tra 6 e 19 anni e quella compresa tra 6 e 64 anni sulla popolazione totale di ogni comune, ed è calcolato su dati ISTAT 2019. La prima fascia d’età rappresenta la popolazione scolastica che frequenta la scuola dell’obbligo fino all’ultimo anno di secondaria. La seconda rappresenta la popolazione attiva che si sposta per motivi di lavoro o di studio, quindi dalla scuola dell’obbligo fino all’età pensionabile. La popolazione scolastica in Val Sabbia è proporzionalmente maggiore nei comuni di Vestone, Mura, Sabbio Chiese, Odolo e Gavardo, che presentano percentuali particolarmente elevate. La popolazione attiva è proporzionalmente maggiore invece nei comuni di Sabbio Chiese, Odolo e Paitone, e più in generale nell’area centrale al confine fra le due comunità montane.

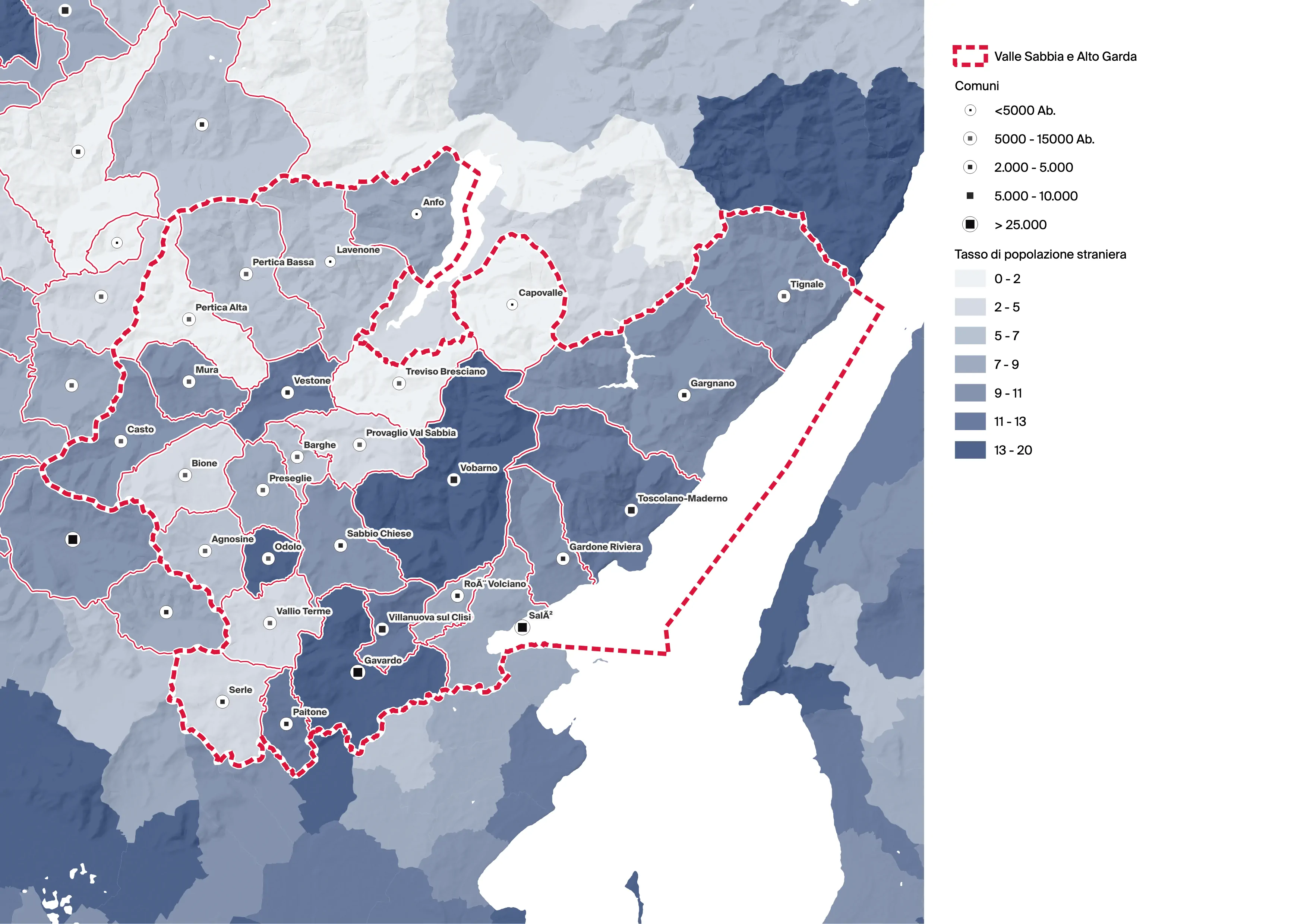

photo_library

Un’altra dimensione rilevante della composizione sociodemografica della popolazione è quella della presenza di residenti con nazionalità diversa da quella italiana. Il tasso di popolazione straniera nell’area interna è del 10.63%, rispetto ad un tasso provinciale del 12.40%. Osservando la Figura, si può osservare come gli stranieri si localizzino prevalentemente nei comuni con maggiore vocazione produttiva. Le maggiori opportunità lavorative e disponibilità di servizi alla persona sono probabilmente fattori rilevanti nelle scelte residenziali.

Il profilo socioeconomico del territorio è caratterizzato da forti polarizzazioni. Il Reddito Loro pro-capite nel 2015 disegna una geografia chiara. Le aree più forti si localizzano tutte lungo il lago di Garda e nella bassa valle. Si tratta di una netta divisione tra i comuni che si affacciano nel lago o che hanno maggiori prossimità con la città di Brescia e che quindi ne giovano delle economie presenti e quelli che sono escluse. Il rapporto tra reddito complessivo lordo delle famiglie anagrafiche e il numero componenti delle famiglie anagrafiche mostra una certa concentrazione di ricchezza nei comuni affacciati al lago di Garda. I comuni della comunità montana della Alto Garda e nella parte sud dell’are registrano generalmente redditi più elevati: Gardone Riviera (18764,36 euro/anno), Salò (18393,36 euro/anno). I comuni della Comunità montana della Valle Sabbia con valori più alti sono Roè Volciano (15865,1 euro/anno), Barghe (15455,59 euro/anno) e Preseglie (15315,9 euro/anno). Capovalle (11608,28 euro/anno) e Treviso Bresciano (12408,73 euro/anno) sono i due comuni che hanno il Reddito lordo pro-capite inferiore a 12.000 euro/anno. La netta separazione tra i comuni che si affacciano sul Lago di Garda e il resto dell’area è confermata se osserviamo la tendenza del Reddito Lordo pro-capite nell’arco temporale 2010-2020.

leaderboard Reddito Medio Pro Capite (2010–2020)

photo_library

Patrimoni

Paesaggi, patrimoni naturali e rischi

Indice sottosezioni:

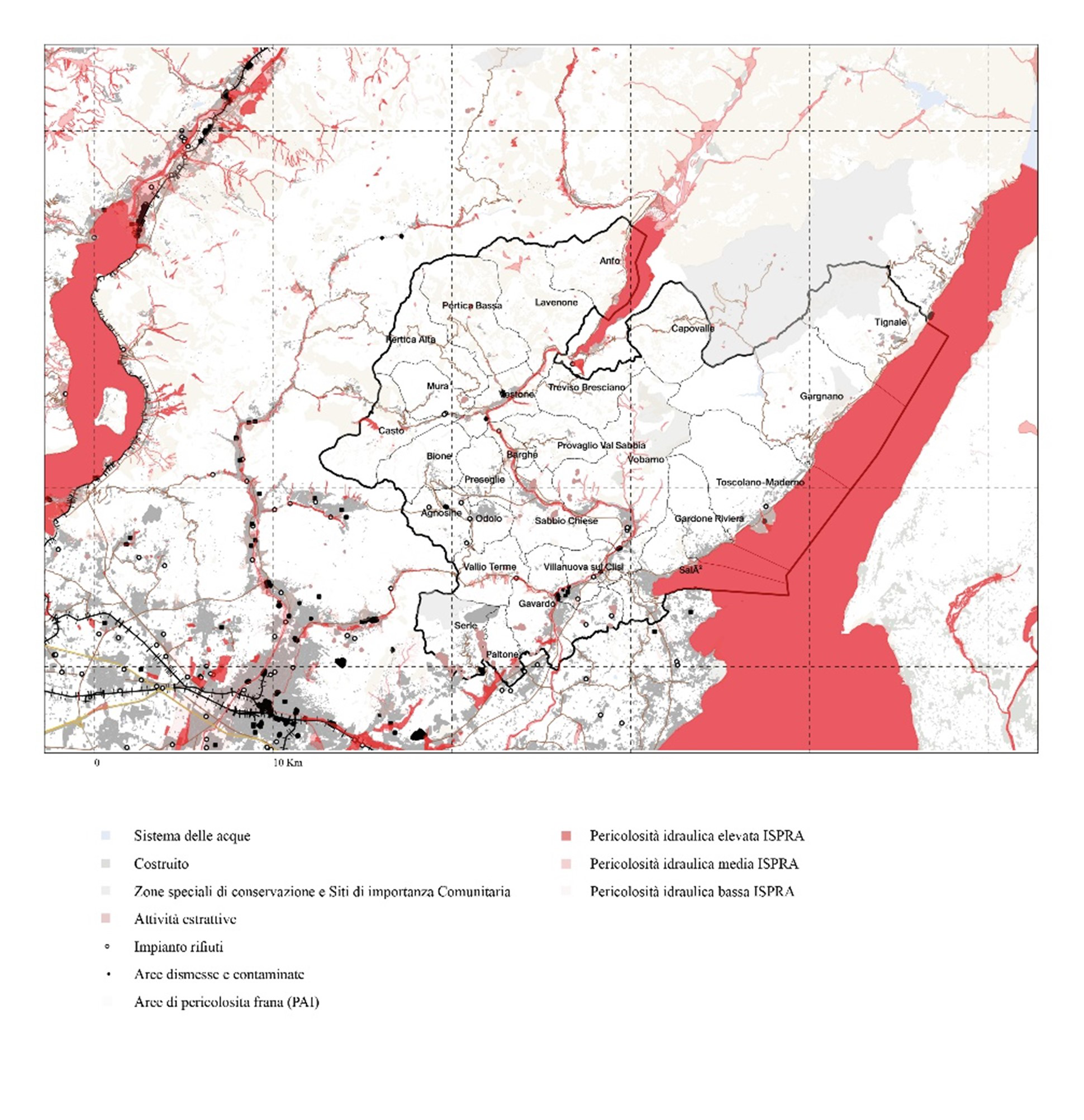

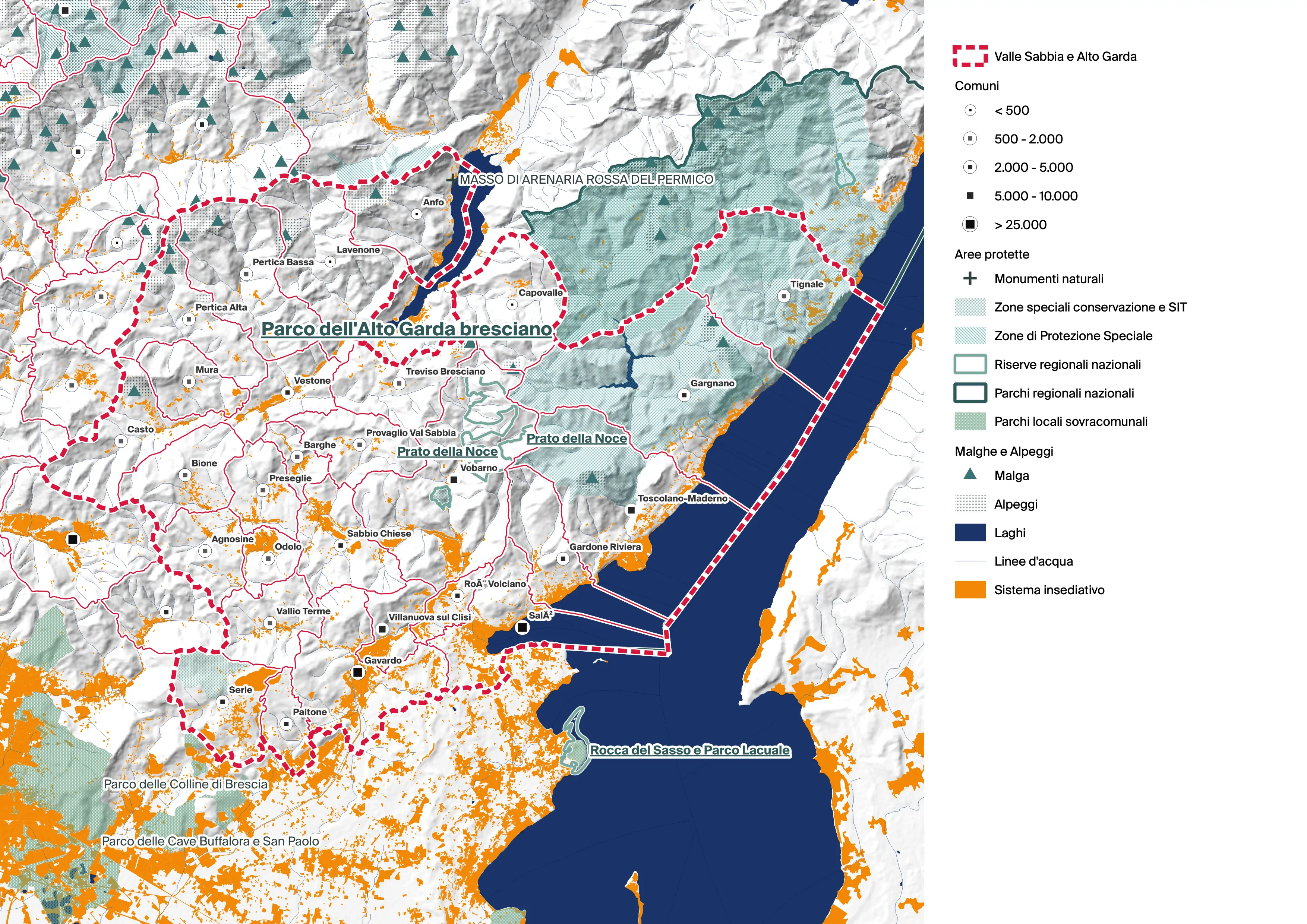

La Val Sabbia è una valle prealpina situata nella parte orientale della provincia di Brescia. Il suo territorio è compreso tra il Lago di Garda ad est, la Val Trompia ad ovest, le Valli Giudicarie a nord e la Pianura Padana a sud. È percorsa dal fiume Chiese, immissario ed emissario del Lago d’Idro. Tra le aree protette si segnala il Parco Alto Garda Bresciano, un parco naturale di quasi 40 mila ettari, che presenta una varietà di paesaggi molto ampia dove gli habitat variano da quello alpino a quello sub-mediterraneo in prossimità del lago. Nel parco sono compresi 11mila ettari di foresta demaniale regionale (la maggiore estensione in Lombardia).

Il profilo ambientale dell’area mostra una geografia molto variegata. Se osserviamo l’indicatore del consumo di suolo pro-capite annuo, cioè un indicatore che rappresenta il valore dei cambiamenti di consumo di suolo avvenuti nell’anno considerato, riferiti al numero di abitanti. In altri termini è la velocità del consumo di suolo per abitante in un anno ed è espresso in metri quadrati per abitante per anno. Esso è stato calcolato come i metri quadri di suolo consumato nel periodo tra maggio 2016 e maggio 2017 diviso per il numero di abitanti. Nell’area interna della Valle Sabbia e Alto Garda emerge come siano i comuni di alta valle ad avere valori superiori rispetto ai comuni di media e bassa valle.

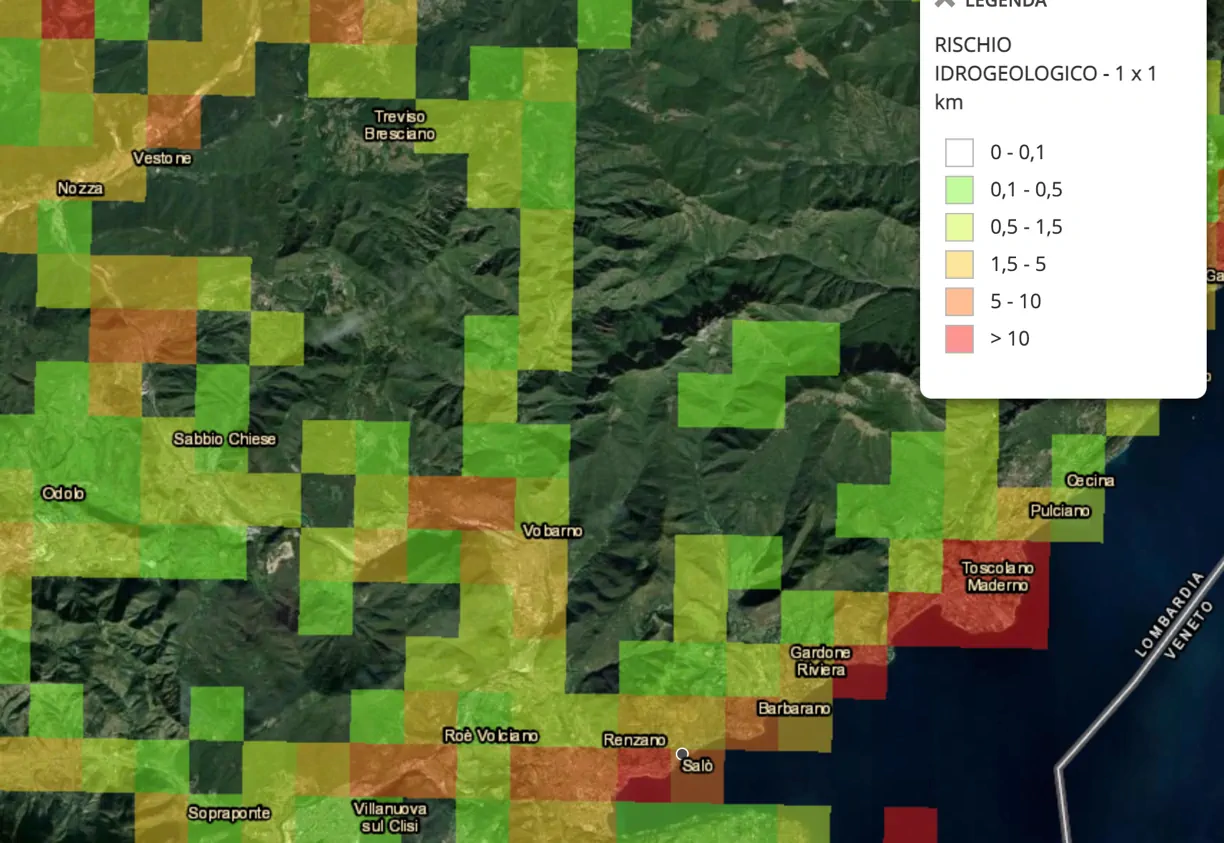

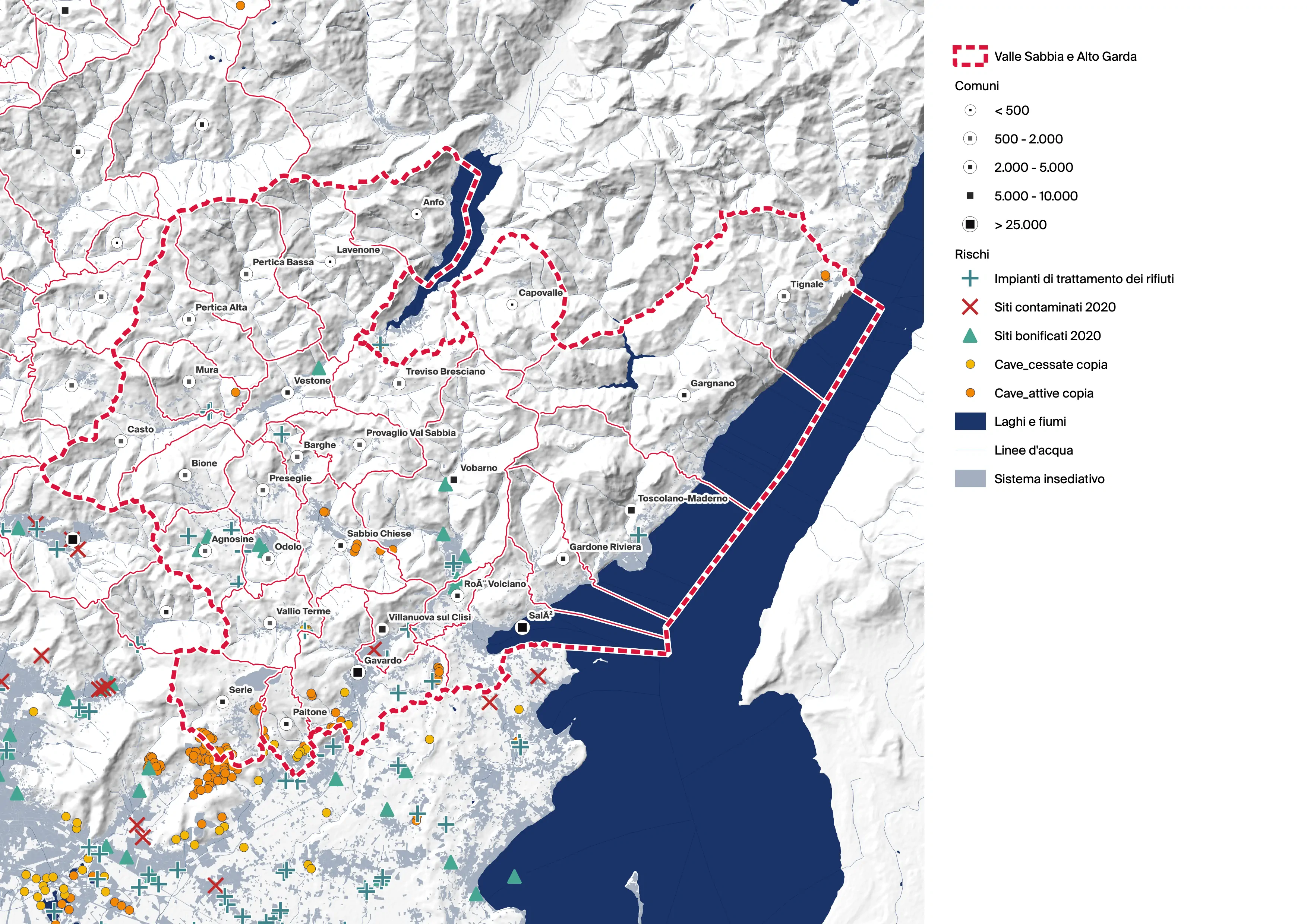

È presente un maggiore rischio di pericolosità idraulica mostra una maggiore concentrazione in quei comuni lungo aree densamente urbanizzate e prossime al fiume Chiese. I comuni maggiormente a rischio sono: Casto, Vallio Terme, Barghe, Paitone, Anfo, Vobarno, Gavardo e Sabbio Chiese con valori superiori a 6.

Nei comuni di Vobarno, Vestone e Bione sono presenti stabilimenti RIR – Rischio di Incidente Rilevante.

Se osserviamo il valore medio per gli inquinanti Particulate Matter 10 microns (PM10): T40, T50, T80 possiamo osservare che, seppur meno inquinato rispetto alla bassa bresciana, il territorio è fortemente inquinato. Risultano meno inquinati i territori di alta montagna.

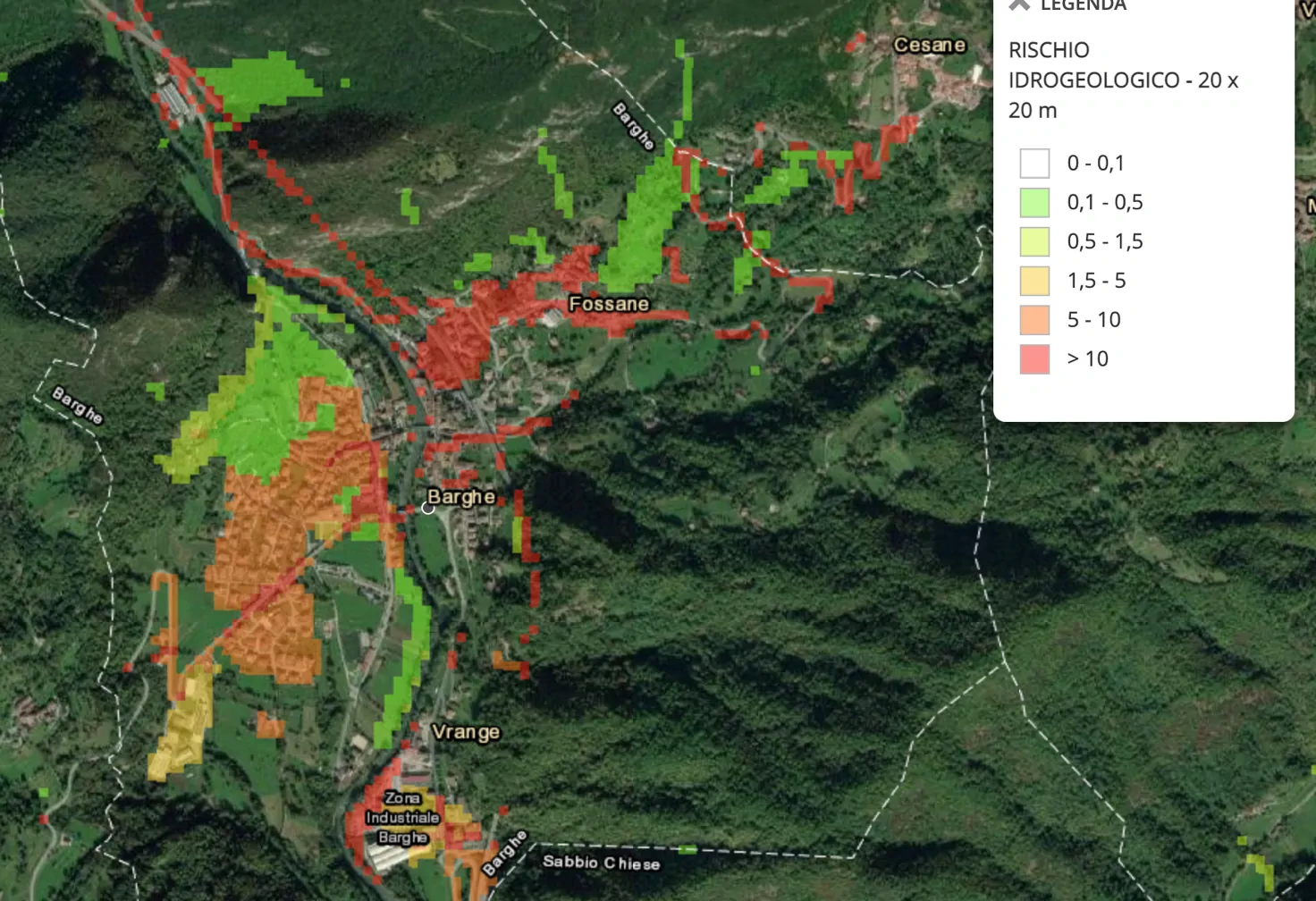

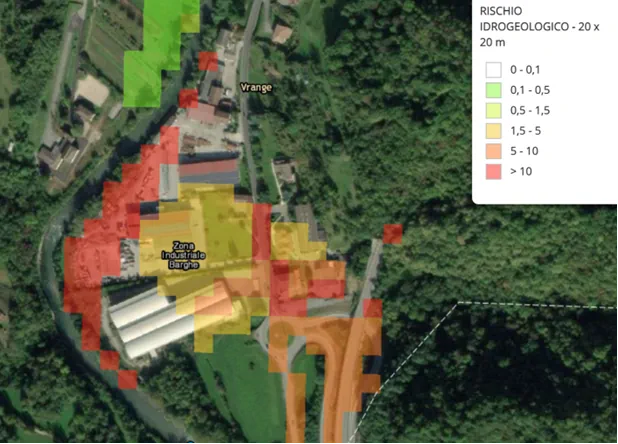

Le forme e la diffusione del rischio idrogeologico nell’area rimandano a una condizione di rischio molto comune nelle aree interne lombarde, quella propria alle fasce urbanizzate rivierasche e ai versanti dei fiumi e dei corsi d’acqua superficiali montani. Anche Nella Valle Sabbia e Alto Garda molti centri urbani a ridosso dei corsi d’acqua risultano, quindi, interessati dalle classi di rischio idrogeologico più elevato. Per dare rappresentazione di tali condizioni ricorriamo a una serie di indici.

Il primo è l’indice di rischio idrogeologico. Tale indice considera una varietà di rischi, fra i quali ma non esclusivamente le frane profonde e superficiali, le esondazioni fluviali di fondovalle, i fenomeni di tipo torrentizio lungo il reticolo idrografico in relazione a “bersagli” – ovvero i beni esposti a tali rischi –, quali abitazioni, imprese e infrastrutture. Considerando anche i comuni esterni al perimetro della “area interna”, più della metà dei comuni la frequenza di tale rischio è più elevata rispetto alla media regionale e in alcuni comuni Barghe, Roè Volciano, Salò, Vestone e Villanuova sul Clisi è molto elevata. Più complessivamente il rischio idrogeologico si concentra lungo la costa, dove si localizza la maggior parte degli insediamenti residenziali e produttivi dell’area (fig. 17e fig. 18).

leaderboard Indice di rischio idrogeologico comunale

Scendendo di scala, possiamo osservare come il rischio idrogeologico si distribuisca sul territorio dei comuni più esposti a tale rischio, ovvero con indici superiori a 1.5. Questa operazione è stata resa possibile estraendo dal geoportale PRIM Regione Lombardia delle celle di venti metri per venti metri. Gli indici di rischio elaborati nel PRIM sono raggruppati in classi corrispondenti a differenti livelli di criticità rispetto alla media del territorio regionale (che è uguale ad 1). I comuni presi in esame sono Agnosine, Anfo, Barghe, Casto, Gavardo, Pertica Bassa, Roè Volciano, Vestone, Villanuova sul Clisi, Salò e Toscolano Maderno. Come si può osservare ad essere esposte a un livello di rischio molto elevato sono sia i centri abitati sia molte aree produttive.

photo_library

Un ulteriore strumento per la valutazione dell’esposizione del territorio del Valle Sabbia e Alto Garda a una varietà di rischi è l’indice di rischio integrato. Tale indice è una combinazione, effettuata mediante una somma pesata, delle evidenze relative ai rischi individuati dal già citato PRIM, ovvero i rischi idrogeologico, meteorologico, sismico, di incendio boschivo, industriale, di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, insicurezza urbana. L’indice di rischio integrato ha l’obiettivo di definire il livello di criticità del territorio rispetto alla media regionale che è definita come uguale a 1 e ha una varianza che va dada 0 a 10. Come si può vedere, nel caso del Valle Sabbia e Alto Garda, Barghe, Roè Volciano, Vestone, Salò e Villanova sul Clisi presentano valori superiori a quelli della media regionale.

leaderboard Indice di rischio integrato comunale

Come evidente, la valutazione della rischiosità del territorio del Valle Sabbia e Alto Garda deve essere posta nella prospettiva degli effetti crescenti già evidenti del cambiamento climatico. I comuni e le altre istituzioni del Valle Sabbia e Alto Garda non hanno, ad oggi, operato alcuna valutazione puntuale degli effetti locali del cambiamento climatico. L’area risulta esposta a una varietà di fenomeni indicati come rilevanti per l’insieme del territorio regionale dal “Rapporto di sintesi della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)”. In particolare, fenomeni quali un aumento di frequenza e intensità di piene e alluvioni e, più complessivamente, di manifestazioni legate al rischio idrogeologico, riduzione del flusso vitale minimo per i torrenti, innalzamento del limite delle nevicate, siccità e incendi boschivi, sono di particolare rilievo per il Valle Sabbia e Alto Garda.

leaderboard Scenari climatici regionali e locali

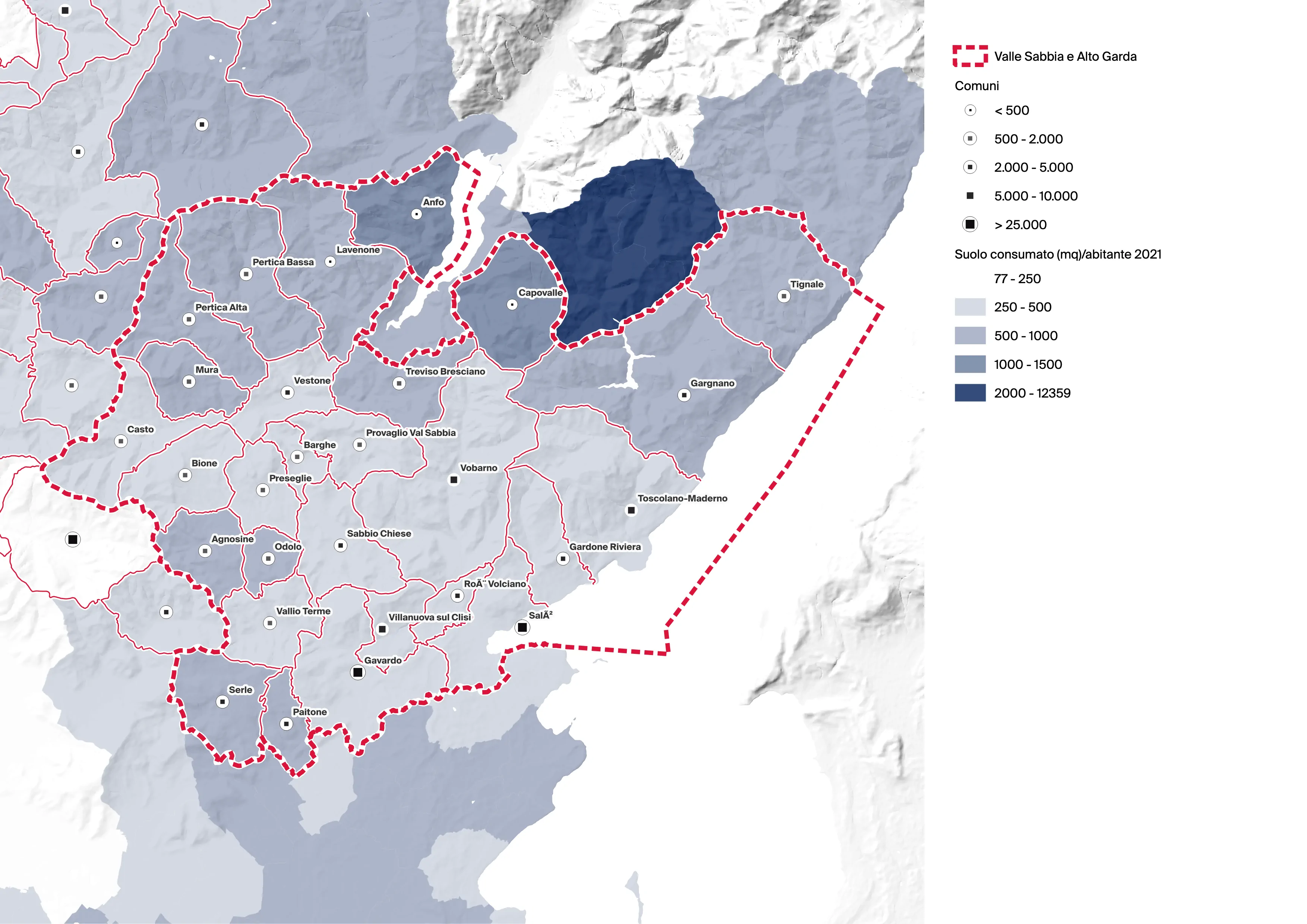

Il suolo consumato, ovvero urbanizzato/impermeabilizzato, nelle 14 aree interne lombarde al 2021 ammonta complessivamente a 49.036 ettari (ha).

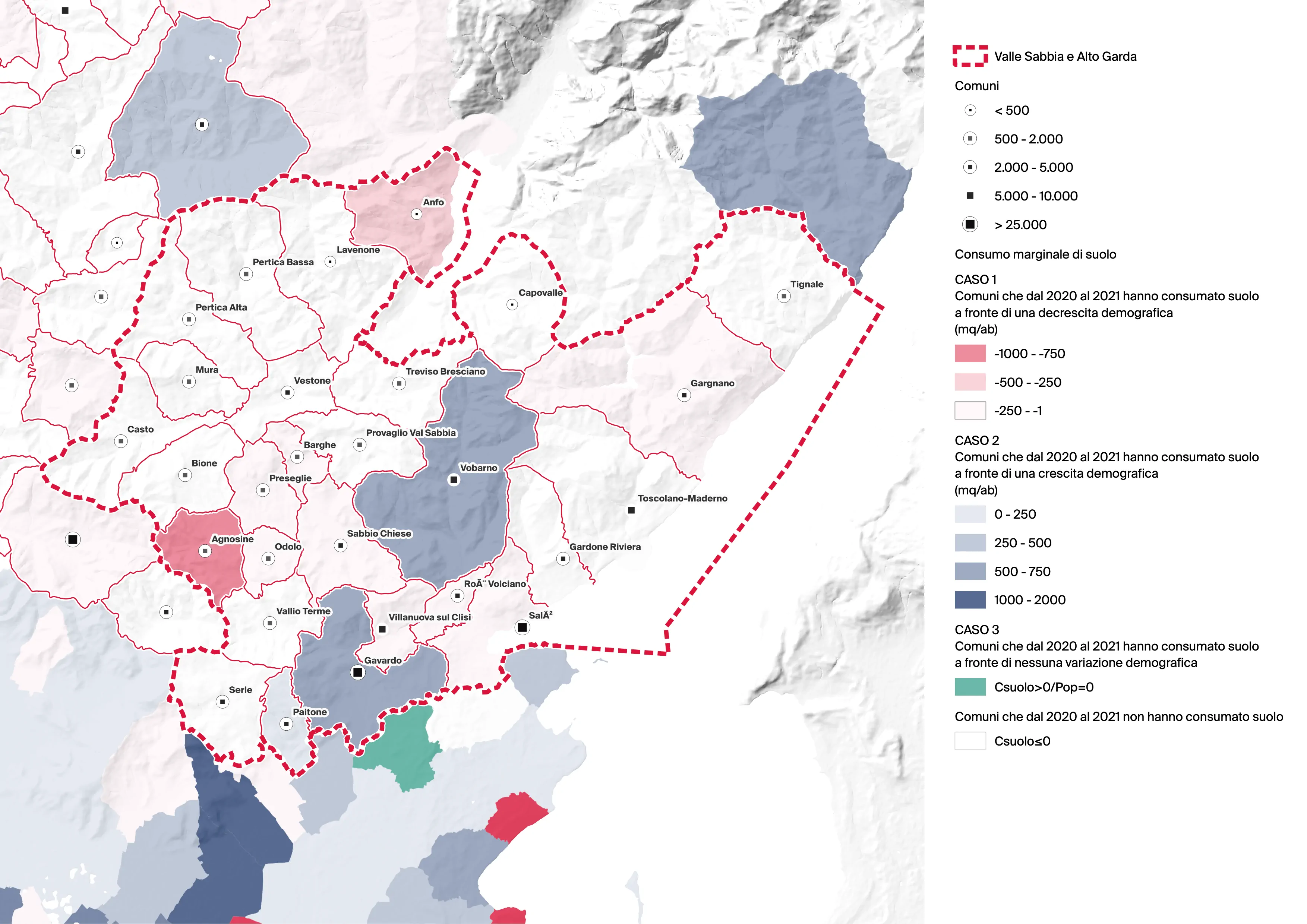

Dall’analisi dei dati di consumo di suolo annuale netto nel periodo 2020-2021 contenuta nel rapporto ISPRA sul consumo di suolo dell’anno 2022 applicata ai 485 comuni delle 14 “aree interne” lombarde, risulta che 293 di questi non hanno consumato suolo (pari al 60%), 191 comuni (pari al 39,4%) hanno invece consumato suolo e uno solo ha ridotto il consumo di suolo. Complessivamente, l’artificializzazione del suolo nelle aree interne lombarde ammonta a 92,6 ettari nel solo ultimo anno osservato. Questo valore pesa per il 10,5% dell’intero consumo regionale annuo (pari a 883 ettari) ed è pari a mezzo ettaro circa per ogni comune consumatore di suolo nelle aree interne. Si tratta quindi di un consumo significativo.

Per misurare l’efficienza nell’uso del suolo abbiamo impiegato l’indicatore del consumo marginale di suolo per i 473 comuni delle aree interne lombarde, escludendo 12 comuni che hanno una popolazione stazionaria. Fra questi, 284 comuni non registrano consumo di suolo nel periodo 2020-2021 (pari al 58%), mentre i restanti 189 si dividono tra comuni che hanno avuto un incremento demografico e consumo di suolo (44, pari al 9%) e comuni che hanno registrato una riduzione nel numero di residenti pur continuando a consumare suolo (145, pari al 30% del totale).

Come abbiamo visto, l’intero gruppo dei comuni dell’aree interne lombarde ha consumato 92,6 ettari pari al 10,5% dell’intero consumo di suolo regionale registrato tra il 2020 e il 2021. Quasi l’83% del consumo di suolo delle aree interne (76,7 ha) è imputabile ai 145 comuni con indicatore di efficienza negativo (Cmarg<0), cioè che perdono residenti, mentre gli altri 44 comuni hanno consumato i restanti 15,9 ha. Dunque, in termini assoluti ha consumato più il gruppo dei comuni inefficienti ovvero i comuni che pur perdendo residenti consumano nuovo suolo.

Analizzando le famiglie di comuni per ampiezza demografica si nota che il gruppo di comuni piccolissimi (0-500 ab.) è in assoluto il più inefficiente (-1.243 m2/ab), ma non in termini assoluti (3,5 ha consumati), il cui primato è detenuto dai comuni piccoli tra i 501 e i 2000 abitanti (25,8 ha) e, a seguire, da quelli tra i 5001-10000 ab. con 22,2 ha.

In conclusione, possiamo rilevare che nei 189 comuni consumatori delle aree interne lombarde il consumo di suolo rimane elevato, incidendo per oltre il 10% sul consumo totale regionale. Per loro si profila un andamento contraddittorio che vede oltre l’80% del loro consumo realizzato da comuni con contrazione demografica. Questi comuni sono da considerare come altamente inefficienti perché hanno consumato una risorsa non rinnovabile (il suolo) senza avere una forzante attiva (la popolazione in crescita). Questo non giustifica il consumo di suolo dei restanti comuni, in quanto si tratta di consumi in aree prevalentemente fragili e ad alta sensibilità ambientale dove, in entrambi i casi, andrebbe prima fatto uso delle aree già artificializzate, non utilizzate o dismesse, e delle abitazioni, non utilizzate o sottoutilizzate.

Per guardare all’andamento del consumo di suolo nel Valle Sabbia e Alto Garda, impieghiamo prima l’indicatore del suolo consumato pro capite che misura la quantità di copertura artificiale esistente al 2021 rispetto alla popolazione residente in quell’anno. I comuni che hanno valori più elevati per questo indicatore sono Paitone, Serle, Agnosine, Odolo, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Anfo, Capovalle, Gargnano e Tignale. Il comune con un consumo di suolo pro-capite maggiore è il comune di Anfo (1207 mq/ab), quello inferiore è il comune di Villanova sul Clisi (276 mq/ab).

In seguito, impieghiamo l’indicatore del consumo marginale di suolo, che abbiamo spiegato poco sopra. Agnosine e Anfo hanno consumato suolo a fronte di una decrescita demografica fra il 2020 ed il 2021. Vobarno e Gavardo hanno consumato suolo nel 2021, ma a fronte di una crescita demografica fra il 2020 ed il 2021.

L’analisi della distribuzione a livello territoriale dei siti inquinati, bonificati e degli impianti di trattamento dei rifiuti restituisce una maggiore concentrazione e distribuzione dei siti e degli impianti nella bassa valle. Un’alta concentrazione di impianti di trattamento dei rifiuti si riscontra nei comuni di Vobarno, Gavardo, Agnosine. Si riscontrano un solo caso di sito contaminato a Gavardo. La presenza di siti bonificati è concentrata nei Comuni di Odolo, Agnosine e Vobarno.

Nell’area gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) connessi con sostanze pericolose, individuati dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE – dati 2022) nell’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 105/2015) si trovano nei comuni di Vobarno, Vestone e Bione.

Geografie

Geografia dell’insediamento consolidato e patrimoni costruiti

Indice sottosezioni:

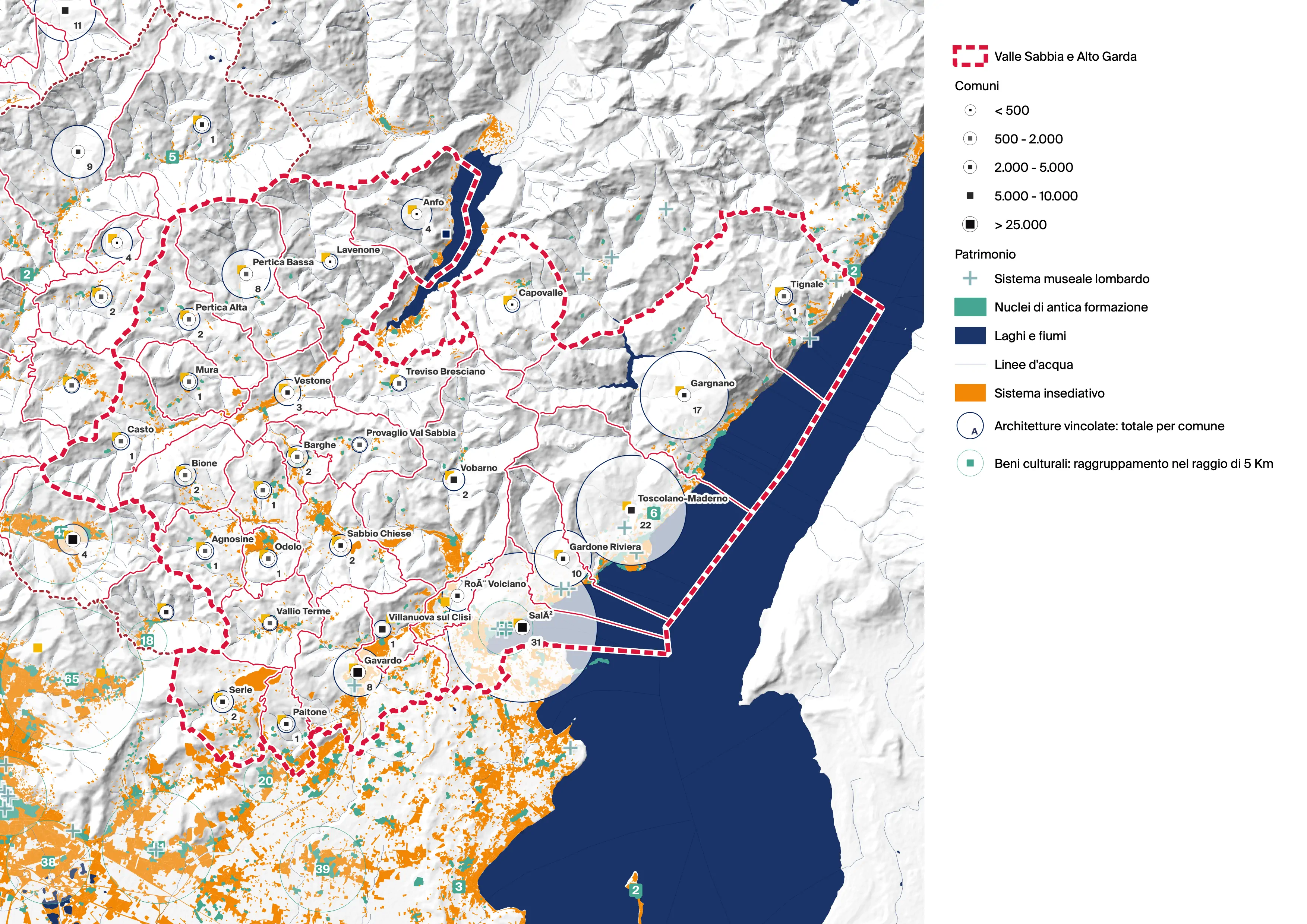

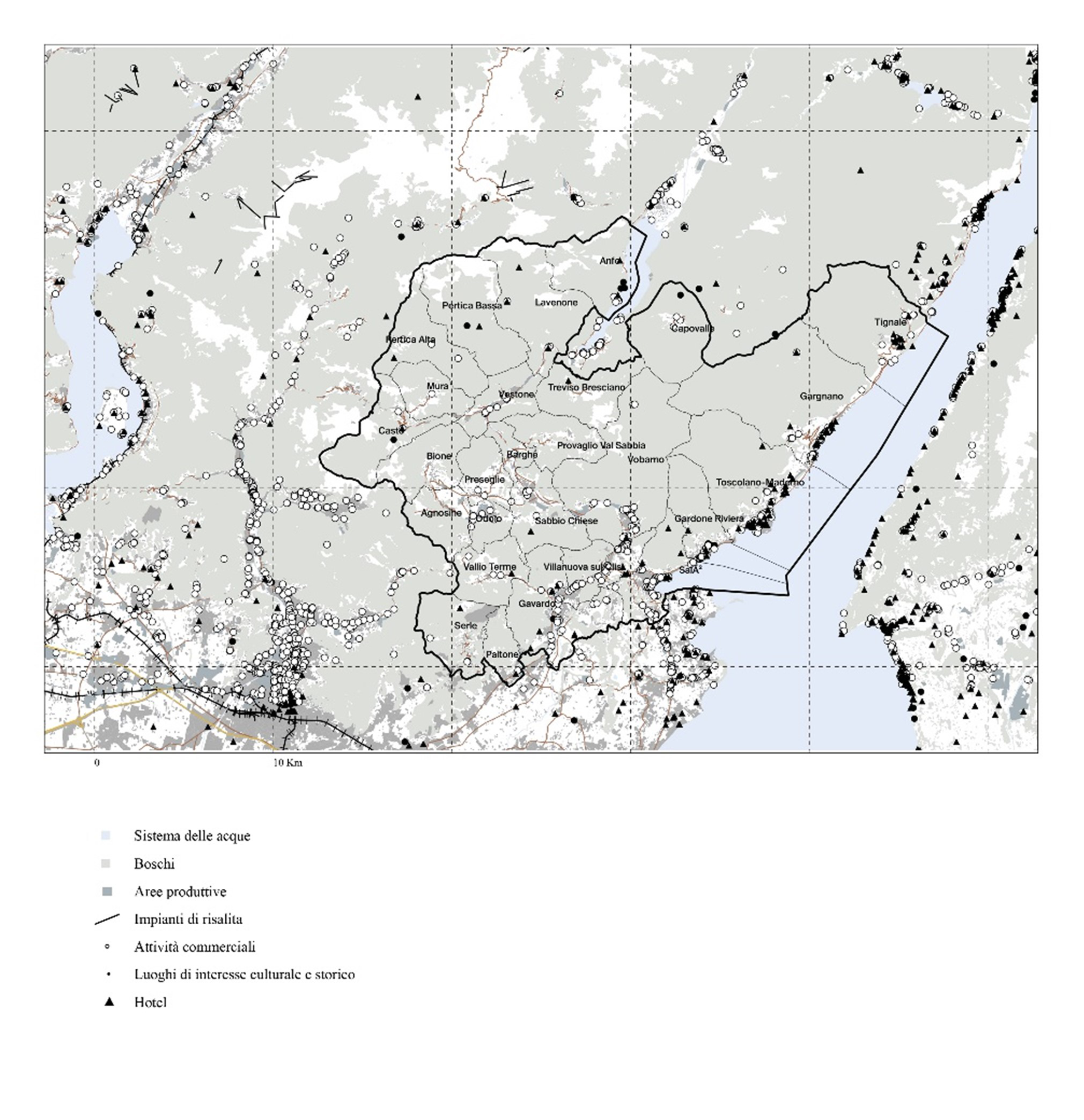

La Provincia di Brescia conta 1331 architetture vincolate. Il perimetro dell’Area Val Sabbia e Alto Garda comprende 118 architetture vincolate. La presenza più elevata di architetture vincolate si registra nel Comune di Salò, che ne conta 28, seguito dai Comuni di Toscolano-Maderno e di Gargnano (rispettivamente 19 e 16 architetture vincolate).

Sono sette i Musei riconosciuti dal Sistema Museale Lombardo posti nell’Area Val Sabbia e Alto Garda. Il Museo Archeologico della Valle Sabbia ha sede nel Comune di Gavardo; a Salò, è presente il MuSa – Museo di Salò; nel Comune di Gardone Riviera hanno sede il Museo il Vittoriale degli Italiani e il Museo Il Divino Infante; a Toscolano -Maderno hanno sede il Museo della Carta di Toscolano Maderno e l’Orto Botanico Sperimentale “G. E. Ghirardi”. Tre infine sono i centri visitatori del Museo del Parco Alto Garda Bresciano: due hanno sede nel Comune di Tignale, mentre un terzo si trova nel Comune di Salò.

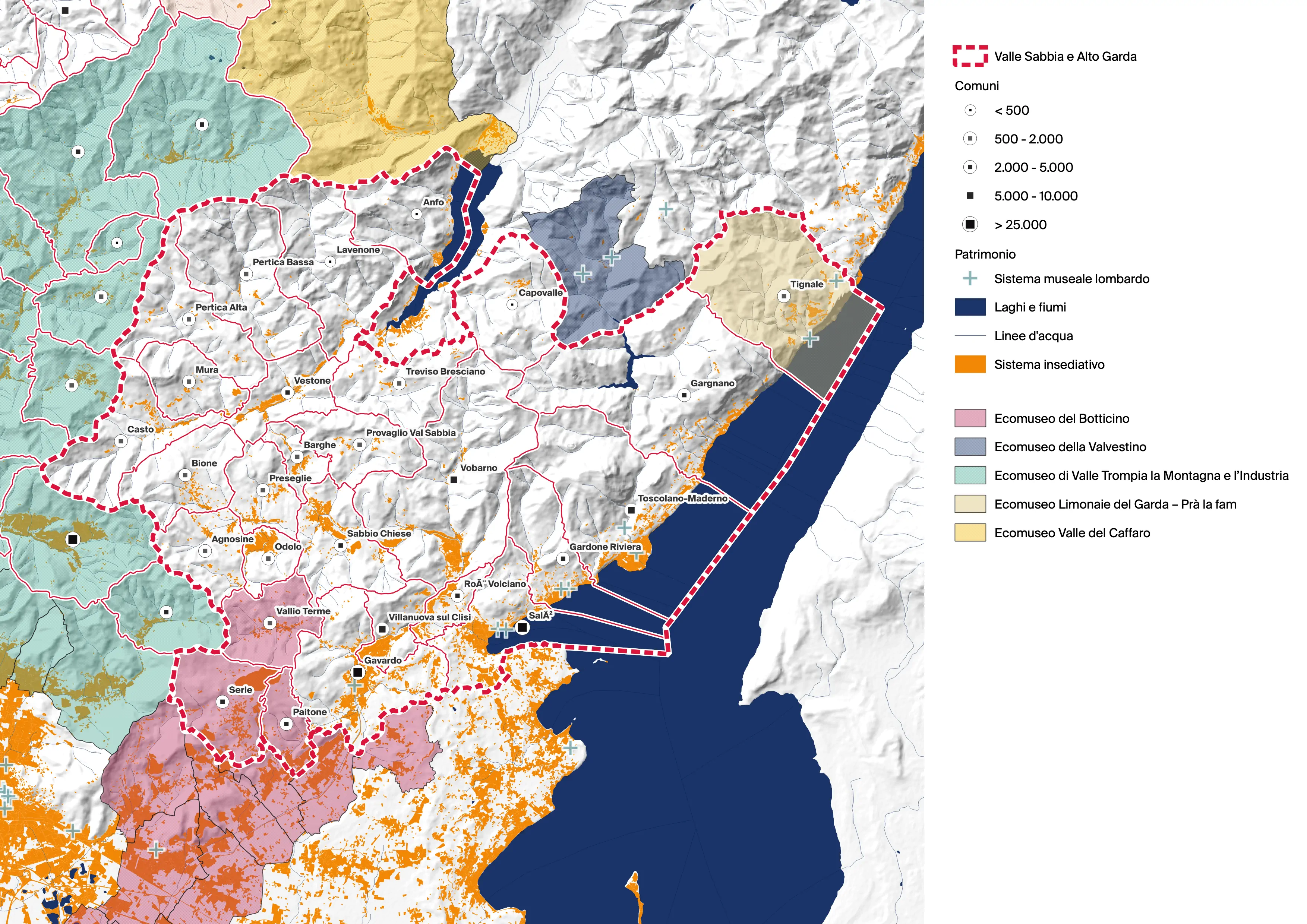

Nell’Area sono presenti due Ecomusei: l’Ecomuseo Limonaie del Garda - Prà dela fam (Comune di Tignale) e l’Ecomuseo del Botticino, che ricade nei Comuni di Serle, Vallio Terme e Paitone.

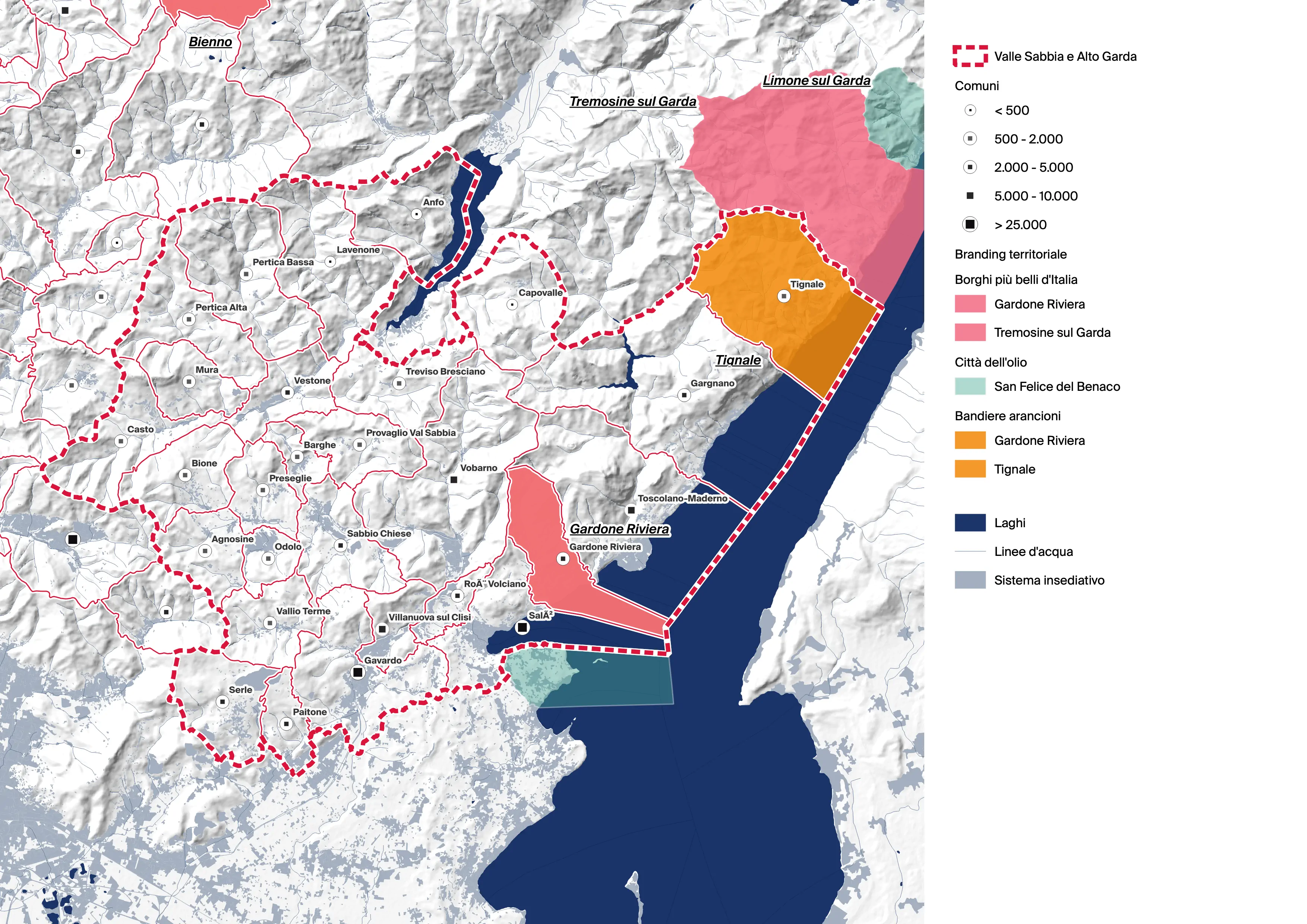

Nell’Area Val Sabbia e Alto Garda sono riconosciuti da associazioni legate al branding territoriale i Comuni di Gardone Riviera (Bandiera Arancione Touring Club Italiano e parte della rete “I Borghi più belli d’Italia”) e di Tignale (Bandiera Arancione Touring Club Italiano).

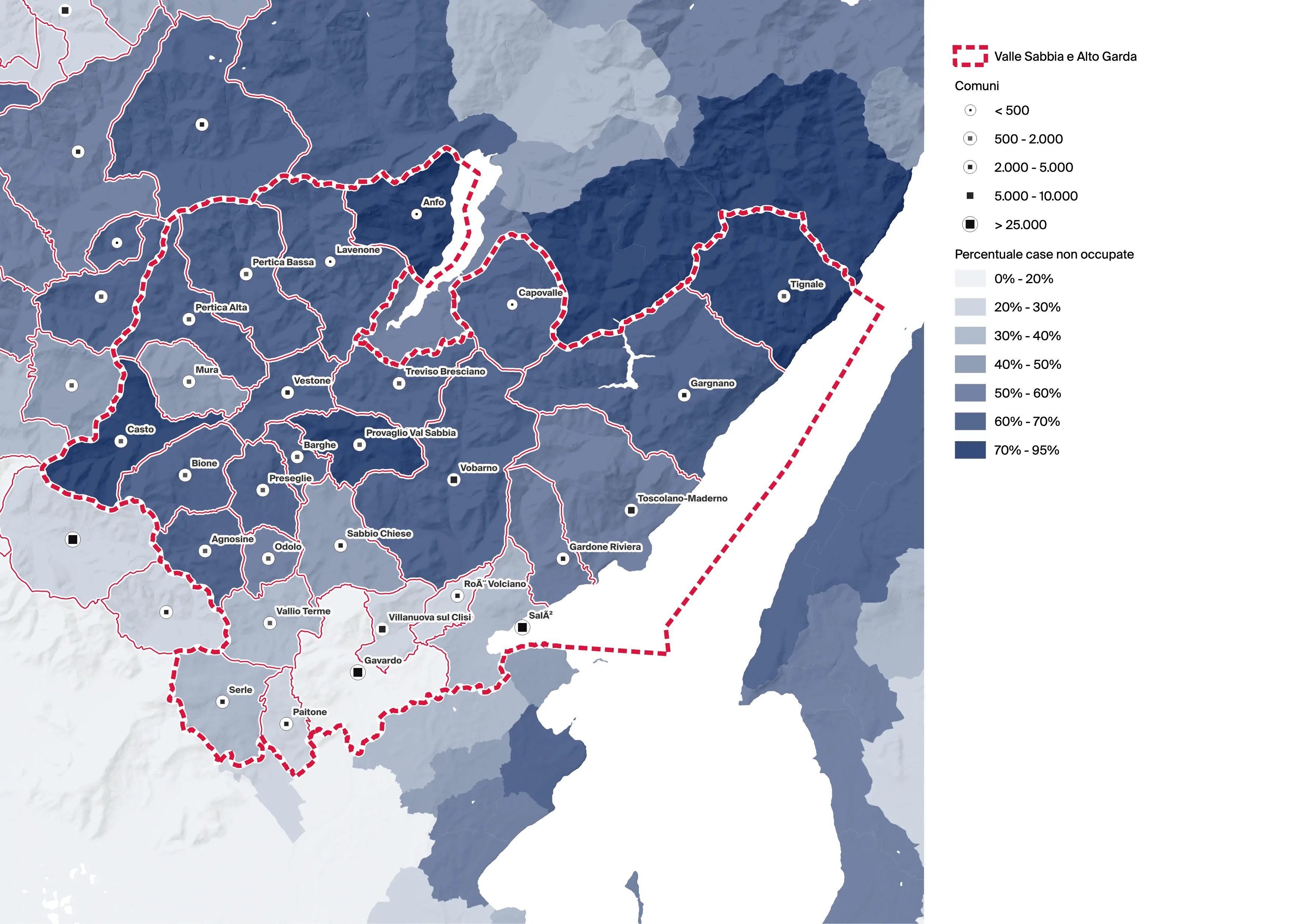

Il patrimonio abitativo dell’area interna è stato costruito principalmente a cavallo degli anni Sessanta-Novanta del secolo scorso. Nonostante l’incremento demografico e la generale crescita dell’area è interessante notare come non sia stata interessata da processi di sviluppo immobiliare eccessivi. Il patrimonio prevalente è quello degli anni Ottanta-Novanta, indice di un generale buono stato costruttivo e manutentivo. Il comune che registra il patrimonio più vecchio è Treviso Bresciano, mentre quello con patrimonio più recente è Vallio Terme.

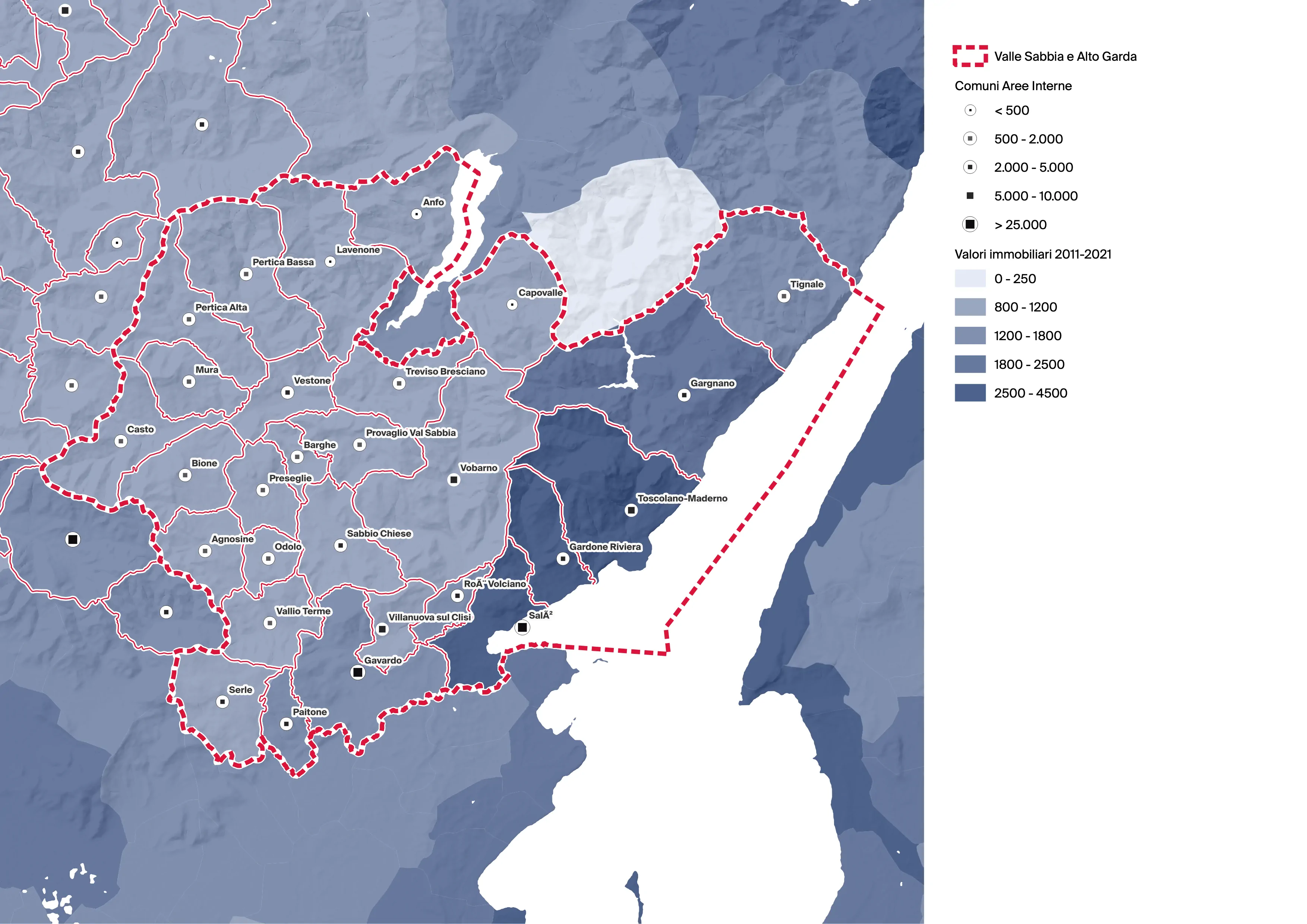

Se osserviamo la media dei valori medi di compravendita (max+min/2) degli immobili in normale stato di conservazione di tutte le tipologie residenziali emerge una netta divisione tra i comuni che si affacciano sul lago di Garda. Salò con 2.691 euro/mq è il comune con i valori medi più alti. Seguono Gardone Riviera, Toscolano-Maderno e Gargnano con valori superiori a 2.050 euro/mq. Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Pertica Bassa e Pertica Alta sono invece i comuni con i valori più bassi, sotto i 800 euro/mq.

Il territorio della provincia di Brescia è suddiviso, nel quadro della classificazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), in otto macroaree omogenee. L’area interna della Valle Sabbia e Alto Garda ne comprende due, denominate rispettivamente Lago di Garda e Valtenesi e Valle Sabbia. Analizzando le quotazioni media e la variazione annua per macroarea provinciale è possibile cogliere il divario tra le quotazioni medie del Capoluogo e della macroarea Lago di Garda e Valtenesi (oltre i 2.000 €/m2) e quelle del resto della provincia (comprese tra 1.180 e 1.497 €/m2). L’area dunque presenta caratteristiche sociali, infrastrutturali, geografiche, economiche e immobiliari molto disomogenee. Per quanto riguarda le quotazioni, notiamo un’impennata fino al 2008; per Brescia Capoluogo, le quotazioni si mantengono pressoché costanti fino al 2020, mentre per il resto della provincia l’aumento prosegue fino al 2011 con i valori che si stabilizzano poi fino al 2020.

Se osserviamo il rapporto percentuale tra gli edifici inutilizzabili e il totale degli edifici emerge una geografia a macchia di leopardo. I comuni con maggior percentuale di edifici inutilizzabili sono Provaglio Val Sabbia e Preseglie con valori superiori al 22%. Hanno valori superiori al 14,5% i comuni di Pertica Alta e Agnosine. Hanno valori intorno al 0 i comuni di Paitone, Casto, Treviso Bresciano, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi e Odolo.

Complessivamente, lo stato di conservazione degli edifici di proprietà pubblica nell’Area è da considerarsi buono, con differenze sostanziali tra i Comuni rivieraschi. Significativa è la presenza di edifici pubblici non più in uso. In relazione a questa osservazione, si segnala come il rapporto percentuale tra la somma degli immobili inutilizzabili e il totale degli immobili di proprietà del Comune mostra come il comune con maggiore patrimonio pubblico inutilizzato è Gardone Riviera con valori superiori al 98%. Gargnano ha valori superiori a 77% mentre Sabbio Chiese ha valori intorno al 42%. La maggior parte dei comuni ha valori inferiori ai 20% con un grande quantità di comuni in cui non risulta presenza di patrimonio pubblico inutilizzato: Treviso Bresciano, Paitone, Provaglio Val Sabbia, Villanuova sul Clisi, Pertica Bassa, Vestone, Agnosine, Preseglie, Mura, Capovalle, Barghe, Casto, Tignale, Pertica Alta e Vallio Terme.

Se osserviamo il rapporto percentuale tra gli edifici inutilizzabili e il totale degli edifici emerge una geografia a macchia di leopardo. I comuni con maggior percentuale di edifici inutilizzabili sono Provaglio Val Sabbia e Preseglie con valori superiori al 22%. Hanno valori superiori al 14,5% i comuni di Pertica Alta e Agnosine. Hanno valori intorno al 0 i comuni di Paitone, Casto, Treviso Bresciano, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi e Odolo.

Vita quotidiana

Servizi, mobilità e vita quotidiana

Indice sottosezioni:

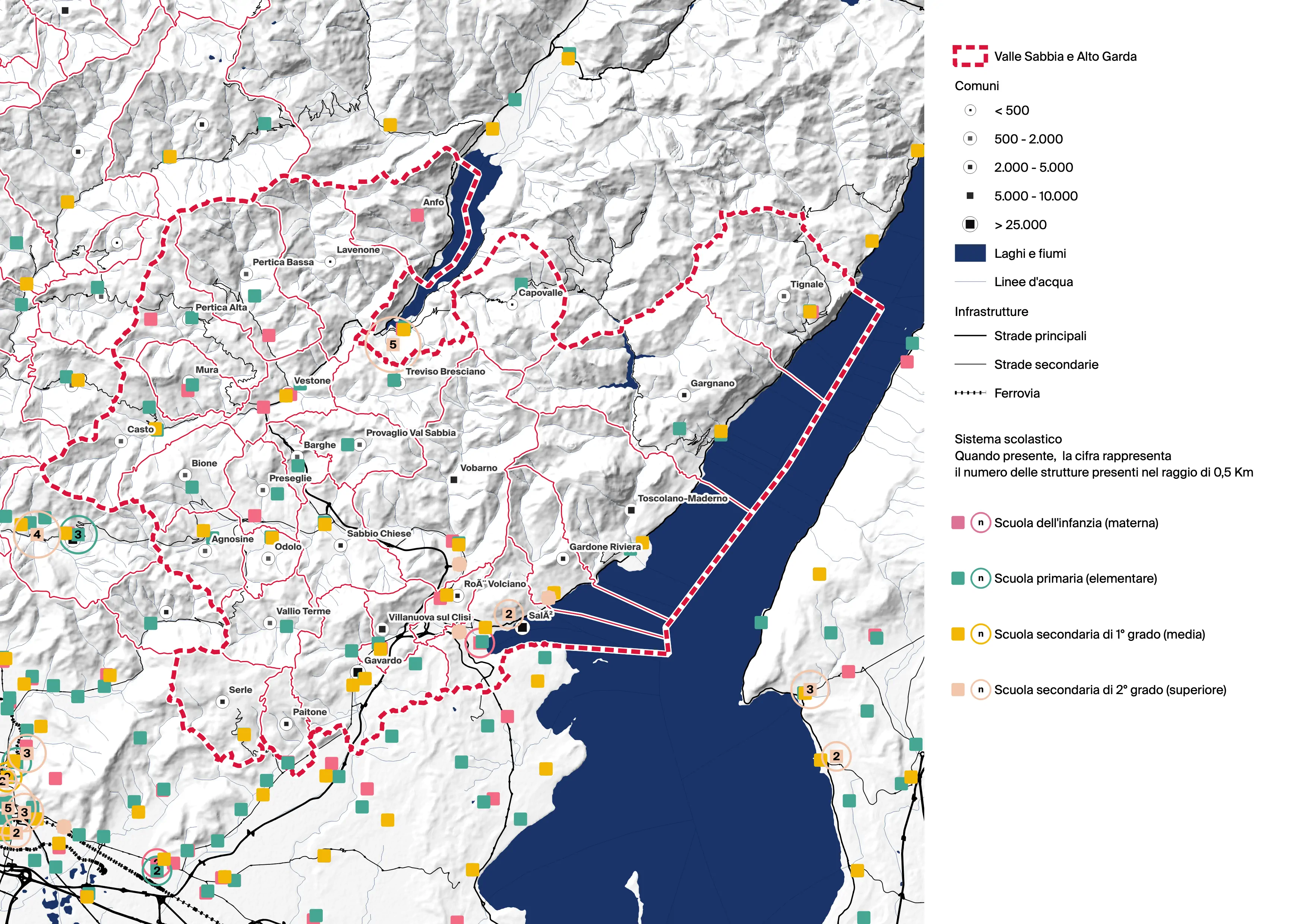

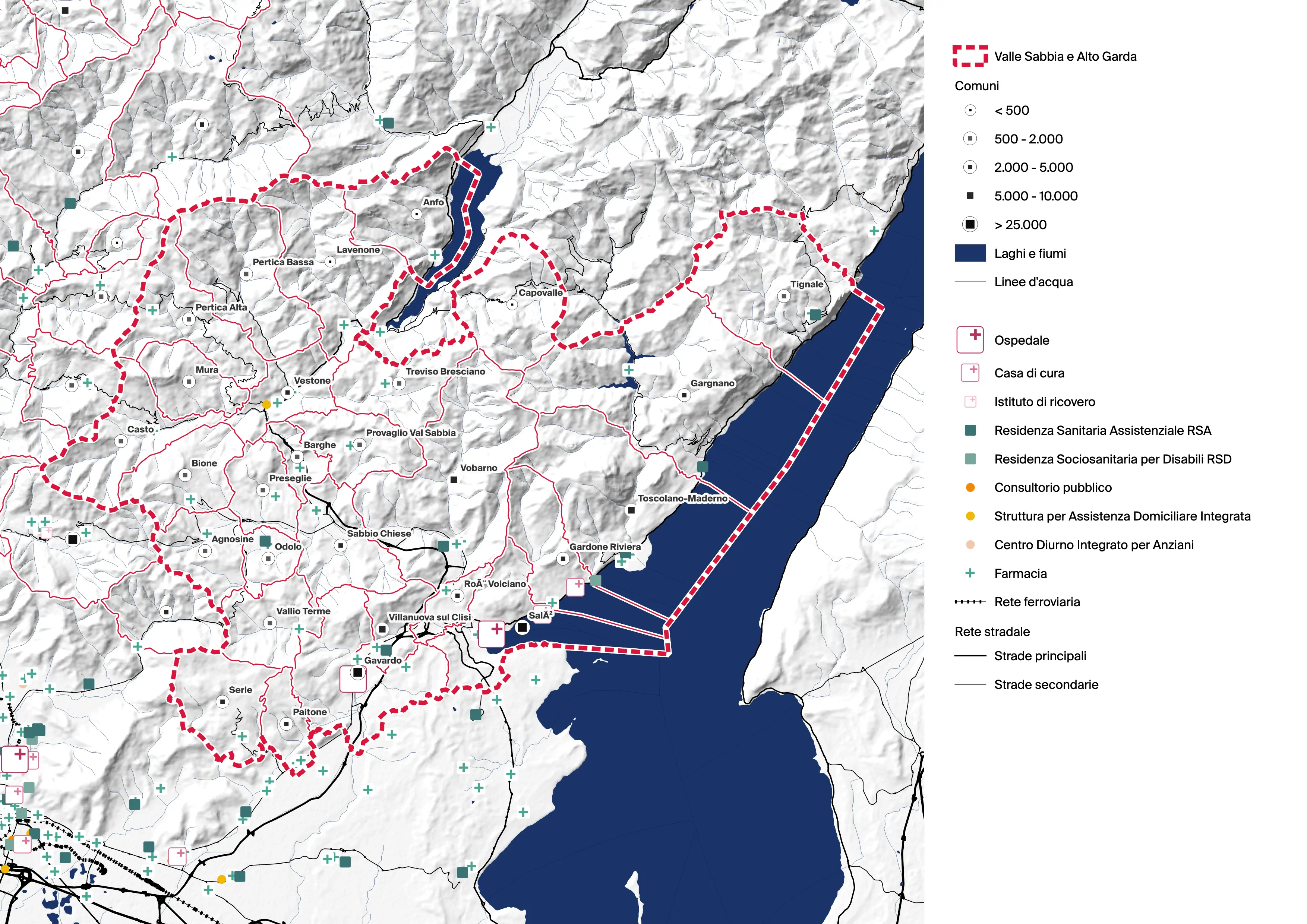

Dal punto di vista dei servizi di welfare di base, l’area interna della Val Sabbia e Alto Garda presenta una discreta dotazione di attrezzature, anche se con ampie aree non servite. Per quanto riguarda il primo ciclo d’istruzione, sono pochi i Comuni completamente sprovvisti di strutture, anche se molti territori dell’alta valle si caratterizzano per la presenza di scuole primarie di piccole dimensioni e pluriclasse. Le secondarie di primo grado, così come le superiori, si localizzano nelle vallate e nei centri maggiori. L’istruzione superiore è tutta concentrata nella parte sud dell’area, circostanza che rende più vicine ai territori di alta valle le scuole collocate in centri all’esterno dell’area. Lo stesso vale per i nidi e le numerose strutture giovanili, così come per i servizi sanitari. Due sono gli ospedali pubblici presenti nell’area ma nessuno di essi offre servizi DEA. Sono presenti anche strutture private accreditate. Nella zona sud-ovest sono presenti strutture sanitarie specializzate (SERT e per disabili), mentre la maggior parte dei servizi (scuola, salute e mobilità) sul territorio è destinata agli anziani. L’area centrale si presenta come la meno servita e la più lontana da centri esterni all’area interna.

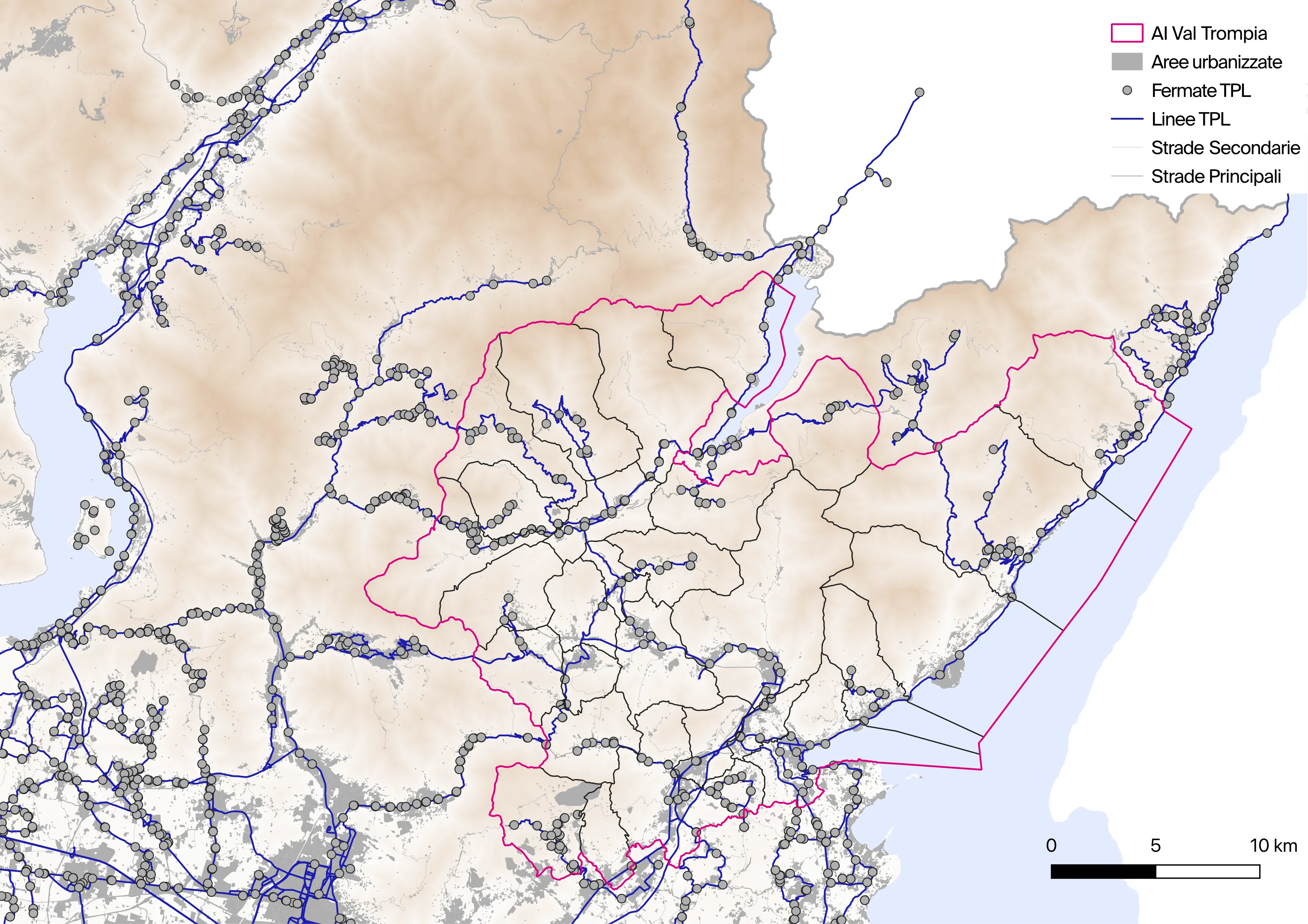

L’offerta di trasporto pubblico in Val Sabbia è unicamente su gomma e si snoda lungo due direttrici principali ed alcune diramazioni di collegamento che coprono in maniera diffusa tutti i comuni dell’area. La prima, da Sud-Ovest a Nord-Est, parte dalla città di Brescia e attraversa i comuni di Serle, Paitone, Gavardo, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Salò, Vobarno e segue la sponda occidentale del lago di Garda; dal comune di Gargnano parte una diramazione verso ovest che connette la zona dell’Alto Lago Bresciano con la Val Sabbia e il lago d’Idro. Da Roè Volciano e Vobarno parte una seconda diramazione verso Ovest che si riconnette alla direttrice lungo la Val Sabbia. La seconda direttrice attraversa la val Sabbia da Ovest ad Est nei comuni di Casto, Mura, Vestone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Lavenone, Treviso Bresciano, Capovalle, un ultimo tratto copre i comuni di Agnosine, Preseglie, Odolo, Barghe che si trova lungo la linea trasversale che connette la val Sabbia e l’alto Garda Bresciano e Provaglio Val Sabbia.

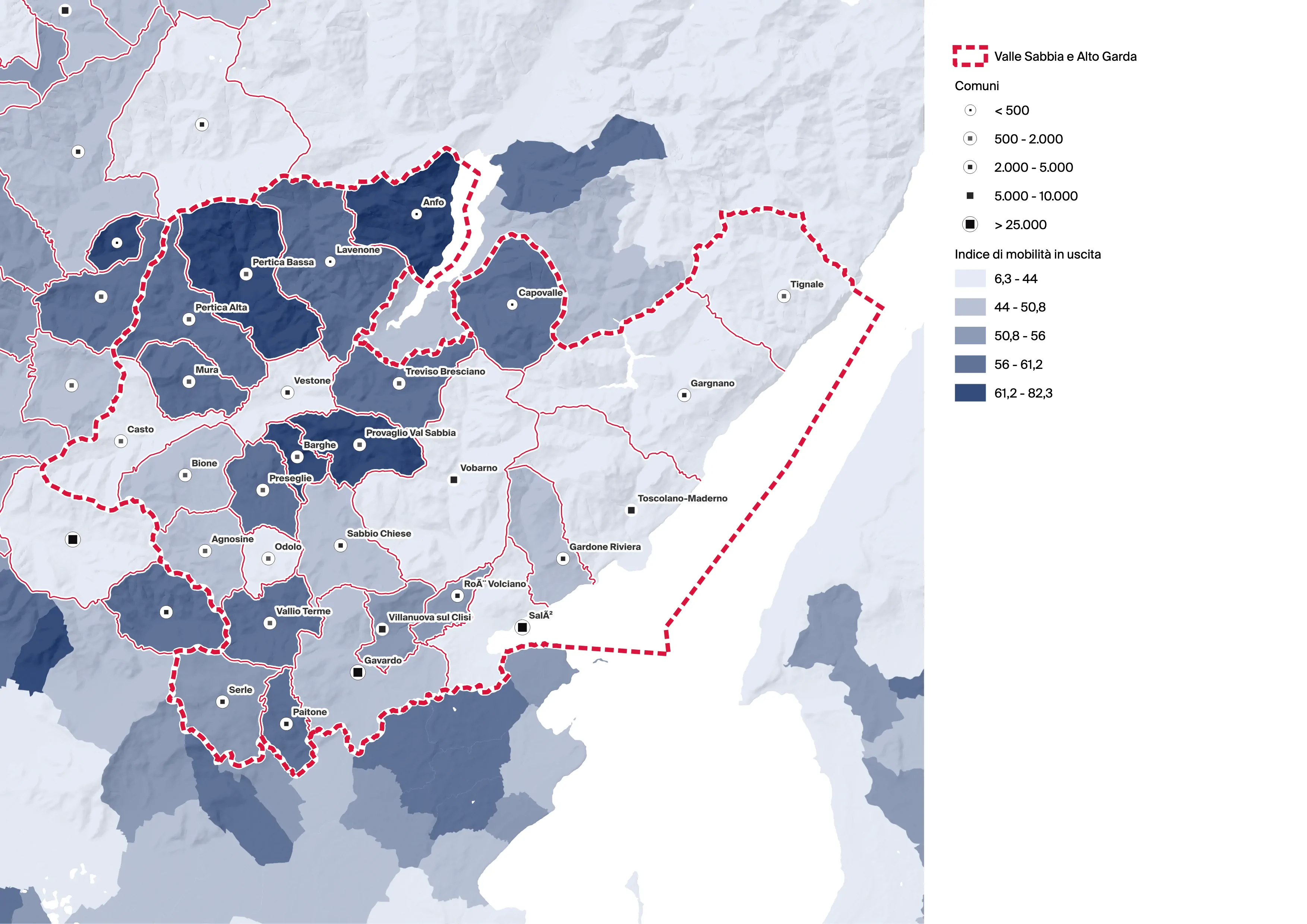

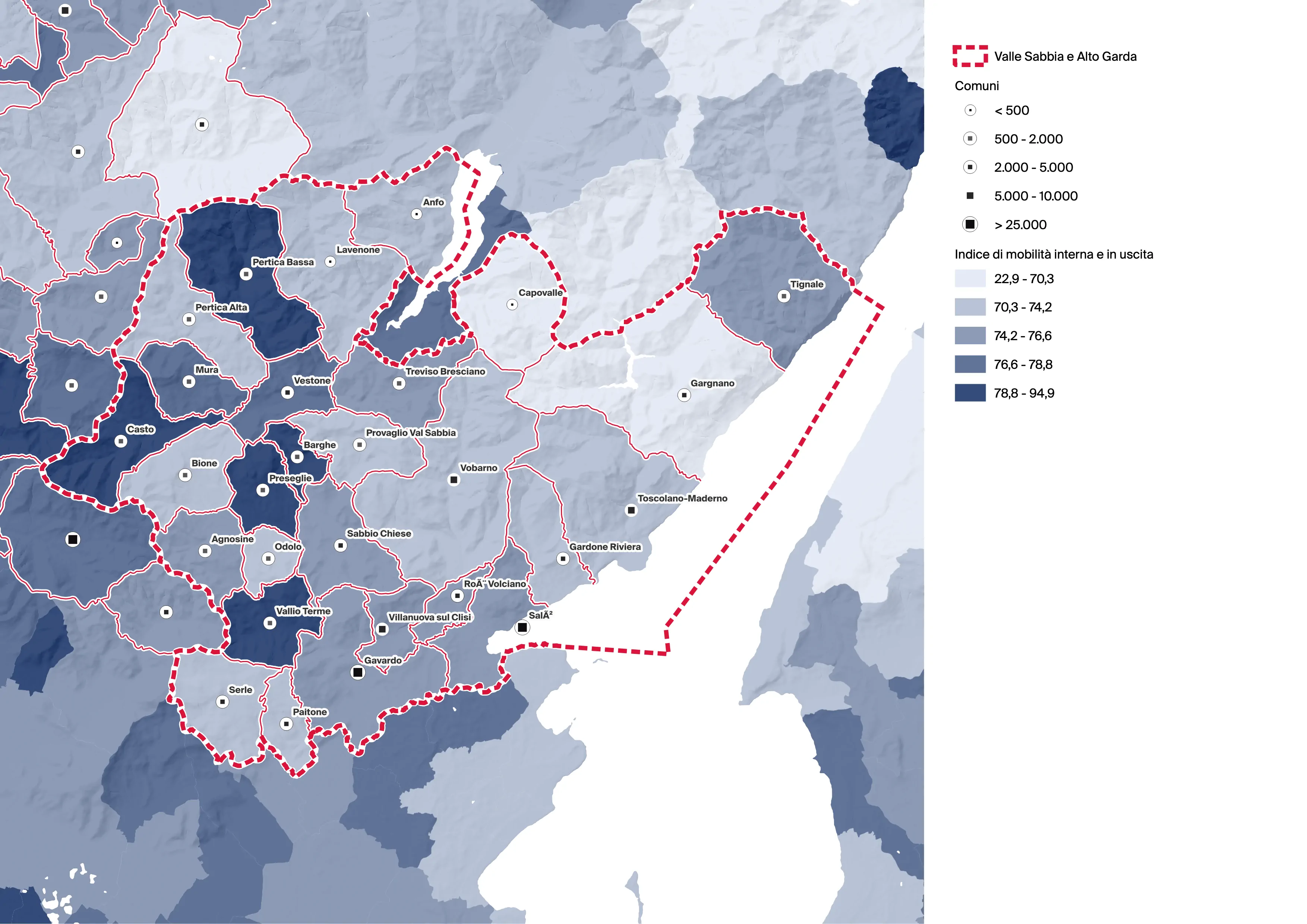

È stata condotta un’analisi riguardo gli indici di mobilità in uscita ed interna nell’area interna della Val Sabbia e Alto Garda. L’indice di mobilità in uscita misura il dinamismo di un territorio attraverso la percentuale di persone che si spostano quotidianamente per motivi di studio e di lavoro rispetto alla popolazione del comune di età compresa tra 6 e 64 anni (dall’inizio della scuola dell’obbligo fino all’età del pensionamento). Il territorio della Val Sabbia presenta indici di mobilità abbastanza elevati in particolare nei comuni di Casto, Mura, Vestone, Preseglie, Barghe, Sabbio Chiese e Vallio Terme. La mobilità in uscita presenta valori elevati solo nel comune di Barghe e nei comuni limitrofi: Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano e Preseglie e nei comuni a Nord: Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Lavenone e Anfo, che sono anche quelli maggiormente sprovvisti di servizi. Lavenone, ad esempio, risulta completamente sprovvisto di scuole.

photo_library

Se invece osserviamo la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio emerge una maggiore attitudine alta per una mobilità breve. La maggior parte dei Comuni ha valori superiori al 80%, con il massimo raggiunto nel comune di Lavenone con l’88,8%. Il Comune con una mobilità breve meno significativa è Pertica Alta con il 66,4%, comunque relativamente alta rispetto alle altre aree interne osservate. In generale possiamo osservare un andamento omogeneo che descrive una tendenza ad una mobilità molto alta della popolazione residente rispetto ai poli che ospitano scuole e luoghi di lavoro.

Infatti, il Comune con il valore più alto di mobilità lunga è Pertica Alta, giustificato alla distanza fisica di questo comune rispetto ai poli che ospitano scuole e luoghi di lavoro. A Pertica Alta si raggiungono valori di 8%. Tuttavia, complessivamente il territorio della Valle Sabbia e Alto Lago presenta un comportamento omogeneo che si posiziona su valori molto bassi. Il Comune con il valore minore è Odolo, con 1,6%.

Un’analisi più approfondita della matrice Origine e Destinazione (O/D) della regione Lombardia, sempre del 2020 ci permette di capire i motivi e i mezzi prevalenti degli spostamenti oltre che le maggiori dinamiche di mobilità. Da un punto di vista metodologico abbiamo classificato i flussi come: interni (FI), quelli cioè con origine e destinazione all’interno dell’area interna, in entrata (FE) con origine fuori dall’Area e destinazione nell’Area, in uscita (FU) con origine all’interno dell’Area e destinazione fuori dall’Area. La matrice O/D misura il numero di spostamenti delle persone di età maggiore di 14 anni. Il diagramma presenta il numero totale di flussi per ciascuna delle 14 Aree interne della Programmazione 21-27 pesato sul numero di abitanti dell’Area stessa. I tre diagrammi permettono di valutare il numero di flussi interni, in entrata e quelli in uscita per ciascuna Area. Gli spostamenti per motivi occasionali sono effettuati per impegni legati ad attività quali acquisti, commissioni, accompagnamento. Nei motivi degli spostamenti non sono stati presi in considerazione i ritorni. Da un punto di vista metodologico si evidenzia che in caso di piccoli comuni la zona di rilevamento è costituita dall’aggregazione di più comuni.

Infatti, il Comune con il valore più alto di mobilità lunga è Pertica Alta, giustificato alla distanza fisica di questo comune rispetto ai poli che ospitano scuole e luoghi di lavoro. A Pertica Alta si raggiungono valori di 8%. Tuttavia, complessivamente il territorio della Valle Sabbia e Alto Lago presenta un comportamento omogeneo che si posiziona su valori molto bassi. Il Comune con il valore minore è Odolo, con 1,6%.

leaderboard Flussi in entrata per motivo di spostamento

leaderboard Flussi in uscita per motivo di spostamento

leaderboard Flussi interni per motivo di spostamento

L’Area della Valle Sabbia e Alto Garda si caratterizza per un numero di flussi interni, cioè spostamenti con origine e destinazione all’interno dell’area, nella media, un numero di flussi in entrata molto alto soprattutto con riferimento ai flussi per motivi di lavoro, e infine flussi in uscita nella media con prevalenza dei flussi per motivi occasionali ma anche di lavoro e di studio sottolineando l’interdipendenza con il comune capoluogo (Brescia), che attrae studenti maggiori di 14 anni soprattutto per i comuni della bassa valle. Nei flussi interni prevalgono gli spostamenti per motivi occasionali sottolineando la necessità di spostarsi per fare compere, visite etc.

Gli spostamenti per motivi occasionali sono effettuati per impegni legati ad attività quali acquisti, commissioni, accompagnamento. Le percentuali dei motivi degli spostamenti suggeriscono la necessità di muoversi per poter raggiungere i servizi, prevalentemente attraverso spostamenti in uscita dall’area.

Con riferimento al tipo di mezzo di trasporto risulta nettamente prevalente l’uso del mezzo privato, cui segue l’uso del trasporto su gomma mentre è totalmente assente il trasporto su ferro.

Economie

Economia e le specializzazioni produttive

Indice sottosezioni:

Questo territorio prealpino è a tutti gli effetti un distretto industriale: meccanico, metallurgico e siderurgico. La tradizione della lavorazione del ferro ed altri metalli in Valle Sabbia ha origini molto antiche, anche se oggi la metodologia di lavoro è cambiata. Già dal XIII secolo lungo il fiume Chiese si localizzavano i forni fusori e le fucine per la lavorazione dei metalli. Le fucine erano presenti in tutti i paesi della valle e nei pressi dei corsi d’acqua, per sfruttarne la forza motrice per far funzionare l’incudine e il maglio. Di questi numerosi laboratori storici, oggi, ne è rimasto solo uno sul territorio della Valle Sabbia, il quale è diventato un museo: Museo del Ferro - Fucina di Pamparane a Odolo.

Nel territorio della Valle Sabbia e Alto Garda sono presenti alcune grandi imprese, in particolare nei comuni di Casto, Vobarno, Odolo e Vestone. Tutti i comuni eccetto Tignale fanno parte di distretti e sistemi locali di produzione. Si tratta di un’area nella quale le numerose imprese presenti hanno una forte integrazione fra di loro e con il territorio circostante. I comparti del ferro, della plastica, dell’alluminio e della pressofusione sono quelli dove ci sono numerose grandi aziende: Silmar, Olifin, Ivars, Valle Sabbia investimenti. L’industria è una vocazione storica del territorio con i lasciti della Falk a Vobarno e alcuni grandi poli tessili a Gavardo, Roè Volciano e Villanuova.

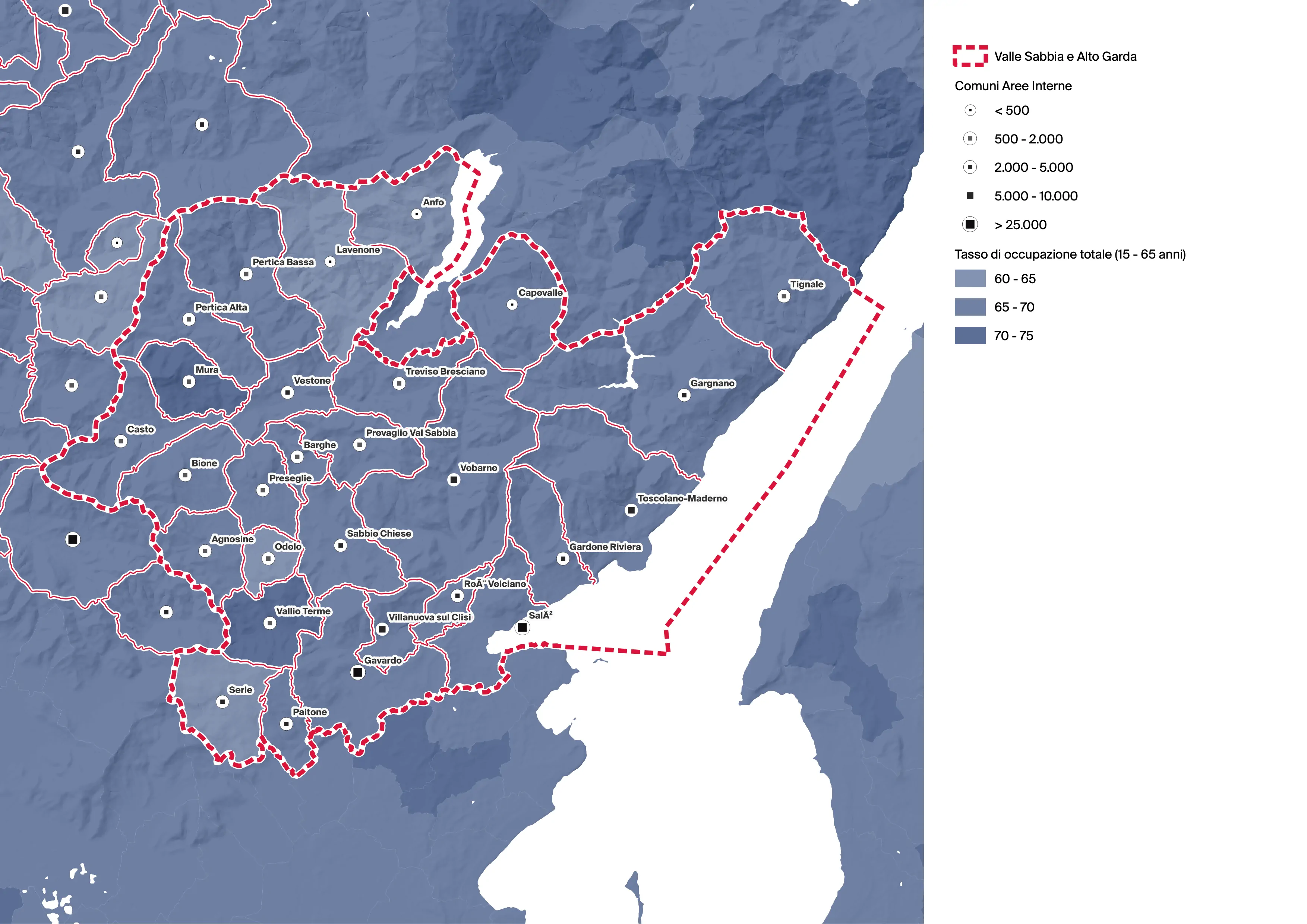

I dati riguardanti gli addetti nel settore manifatturiero (Settore Ateco C) raccontano di una maggiore percentuale di addetti nel settore sul numero totale di addetti nelle unità locali attive nei Comuni di Mura (86 %), Odolo (80 %), Bione (80 %), Casto (75 %,) Agnosine (67 %). I comuni di Paitone, Vestone, Vobarno, Lavenone, Preseglie e Sabbio Chiese hanno valori tra i 60% e i 50%. Questi valori mostrano una evidente concentrazione presso i comuni di bassa-media valle della Comunità Montana Valle Sabba e in continuità con il sistema industriale della Valle Trompia e Brescia. Si distinguono per avere un valore molto basso, inferiore al 10%, i comuni dell’Alto Garda: Gargnano, Tignale, Salò e Gardone Riviera. Per quanto riguarda la Comunità Montana della Valle Sabbia i comuni con i valori più bassi sono Anfo, 6,6% e Capovalle, Treviso Bresciano e Pertica Alta con valori inferiori a 20%.

leaderboard Percentuale addetti settore manifatturiero

Per quanto riguarda invece il rapporto percentuale tra il numero di addetti nei settori dei servizi avanzati (settori ateco J, K, M) e il numero totale di addetti nelle UL attive, nessun comune risulta avere valori significativi. Solo tre Comuni superano la percentuale del 15%: Salò, Pertica Bassa e Pertica Alta.

leaderboard Percentuale addetti settore trasporto e magazzinaggio

La geografia degli addetti impegnati nei settori sociosanitari nel 2017 mostra una polarizzazione degli addetti presso il Comune di Barghe che vede il valore percentuale di addetti nei settori sociosanitari intorno ai 40%. Gli altri comuni mostrano valori inferiori al 10%, con la sola eccezione di Gardone Riviera, che si attesta attorno al 12%.

leaderboard Percentuale addetti settore alloggi, ristorazione, sport e leisure

Se osserviamo la variazione degli addetti nel tempo attraverso una matrice di crescita e decrescita disarticolando il dato entro due intervalli temporali: il primo 2001-2011 e il secondo 2012-2017 possiamo osservare un una sequenza di tendenze in cui si alternano o ripetono fasi di crescita (C) o decrescita (D) degli addetti. Sono emerse nel complesso quattro tendenze che ci raccontano di processi di crescita consolidata (CC), di una crescita recente (DC), di un rallentamento (DC) e di decrescita consolidata (DD). Questo evidenzia come i Comuni di Sabbio Chiese, Capovalle, Pertica Bassa, Paitone, Agnosine, Casto, Treviso Bresciano e Mura abbiano subito una riduzione costante di addetti. Barghe, Gardone Riviera, Salò, Gavardo, Vobarno, Gargnano e Bione sono i Comuni in cui c’è stata una crescita consolidata nei due intervalli temporali.

La variazione percentuale degli addetti nel periodo 2012-2017 è illustrata nelle mappe che seguono. In questo caso per effettuare l’analisi si tiene conto di tutti gli addetti delle diverse classi di settori economici Ateco. Questo dato è utile per capire la tenuta del mercato di lavoro e nell’occupazione dei diversi comuni. Emerge come il Comune con maggior riduzione percentuale di addetti dal 2012 al 2017 sia Pertica Alta, che vede ridurre del 51% il numero di lavoratori. Provaglio Val Sabbia ha una riduzione del 34%. Mentre i Comuni di Sabbio Chiese, Serle e Odolo Hanno una riduzione intorno ai 15 punti. Gardone Riviera (+17%) è il comune che ha avuto un aumento superiore al 10% nell’area e ha registrato il maggiore aumento. Significativo l’aumento di Lavenone e Vestone che hanno avuto un aumento di 9% e 6% rispettivamente. Sia i dati positivi che quelli negativi sono da considerare con le dovute precauzioni: la bassa densità di popolazione di alcuni comuni, e di conseguenza anche la bassa densità di addetti, fa sì che ogni singolo addetto in più o in meno possa condizionare di molto la variazione osservata.

Governance

Gli attori, la governance e le politiche pubbliche

Indice sottosezioni:

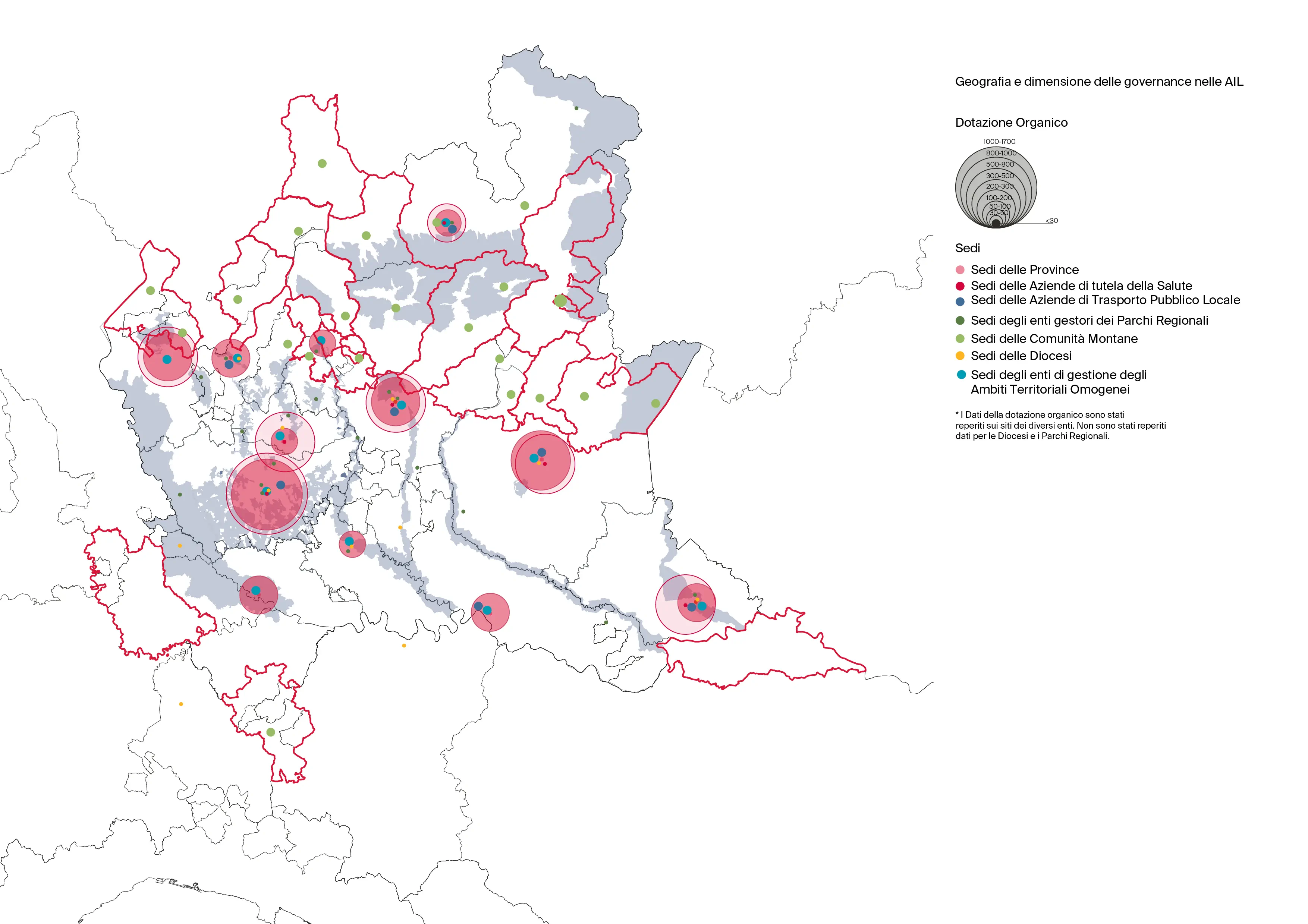

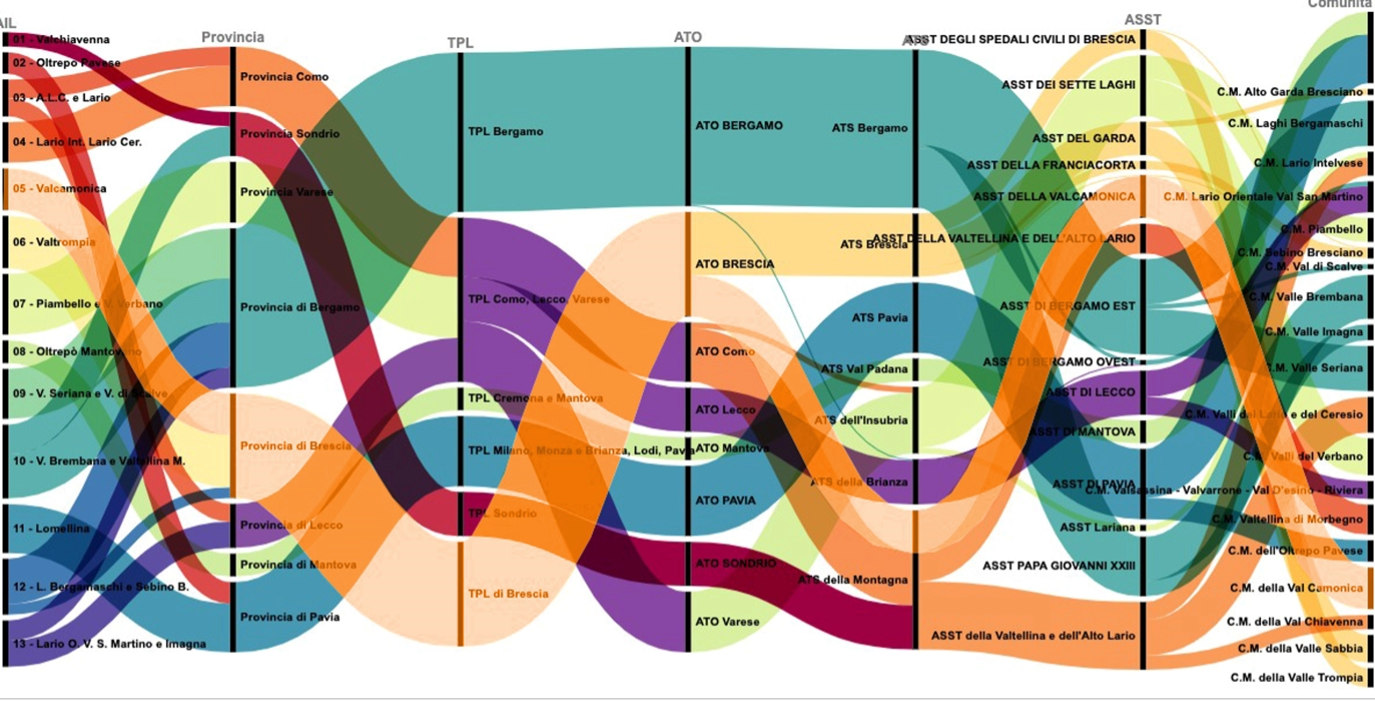

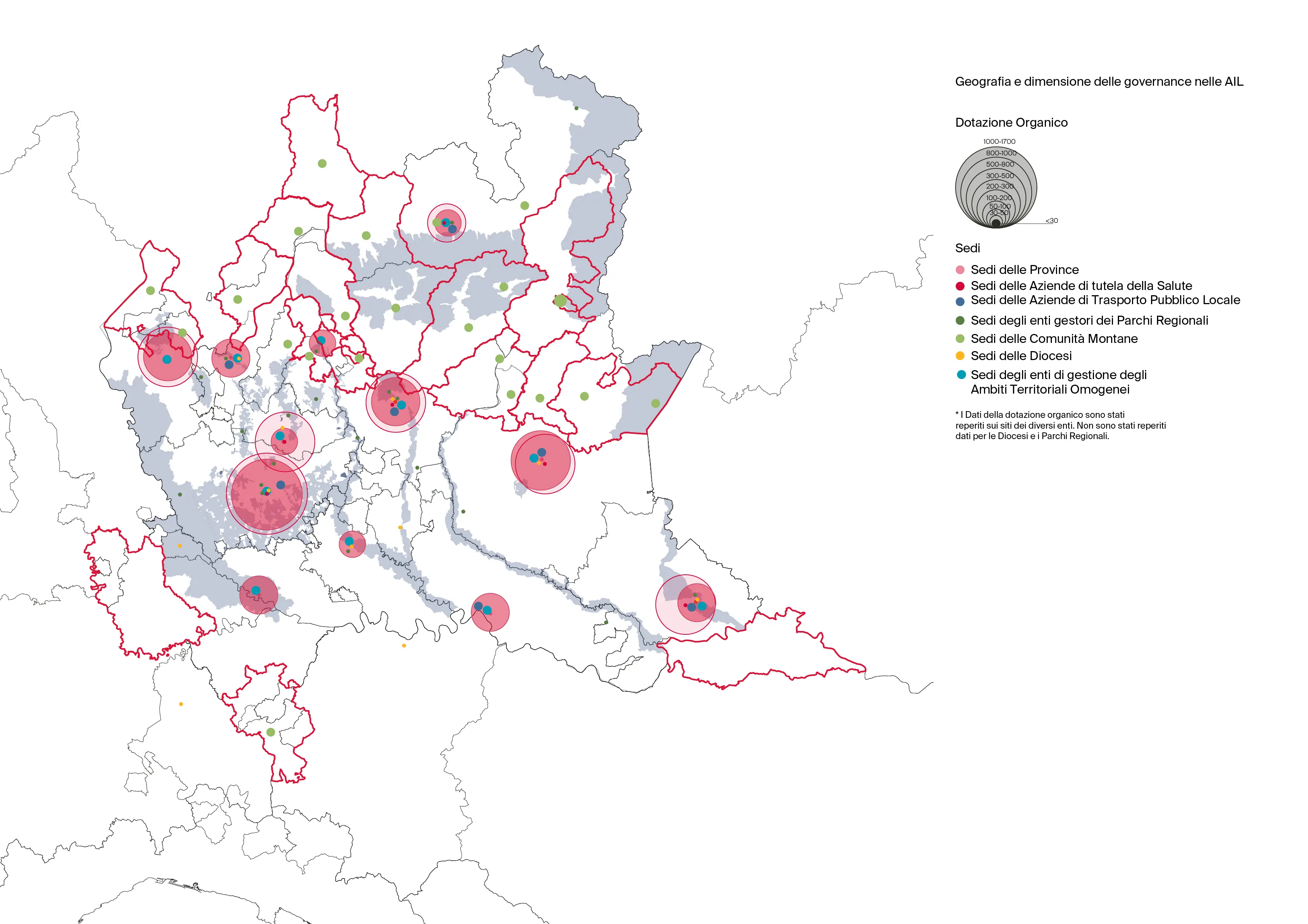

photo_library

L’area interna del Valle Sabbia e Alto Garda è interamente compresa nella provincia di Brescia, sulla sponda sinistra del lago Garda e confinante con la Valle Trompia. Il territorio è però suddiviso tra due Comunità Montane: la Comunità Valle Sabbia e la Comunità Alto Garda. La quasi totalità dei comuni appartenenti alla Comunità Montana della Valle Sabbia e Alto Garda sono anche coinvolti nel più ampio GAL GardaValsabbia2000. Naturalmente, diversi enti e istituzioni gestiscono i servizi sul territorio: la Provincia, gli Uffici scolastici territoriali, l’Azienda di tutela della salute, l’Ambito Territoriale Ottimale, i Parchi Regionali, le Comunità montane, l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, le camere di commercio. L’ambito Territoriale Ottimale per la Gestione delle Acque, l’Ufficio scolastico Territoriale, l’agenzia di gestione del TPL e la camera di commercio fanno capo alla Provincia di Brescia. L’area fa capo all’ATS di Brescia per la gestione dei servizi sanitari e sociali.

Il grafico riporta il posizionamento dei diversi attori della governance pubblica e la loro dimensione con riferimento alla dotazione di organico. I dati sulla dotazione di organico sono stati reperiti dai bilanci dei diversi enti, ad esclusione degli enti di gestione dei Parchi Regionali per i quali non vi sono indicazioni. Da un punto di vista generale si evidenzia che le sedi amministrative dei diversi attori sono prevalentemente posizionate nei capoluoghi di Provincia. In Val Sabbia le due comunità montane hanno sede nella valle, nel comune di Gargnano quella dell’Alto Garda Bresciano e nel comune di Nozza quella della Val Sabbia, mentre gli altri organi hanno sede a Brescia. Da un punto di vista della dotazione di organico, la Comunità montana della Val Sabbia ha 16 dipendenti e quella dell’Alto Garda Bresciano 12.

Infine, un’ulteriore misura della capacità di cooperazione alla scala dell’area è lo stato della pianificazione energetica e per il clima, ovvero la diffusione di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). I 23 comuni della Comunità Montana Alto Garda Bresciano aderiscono a un PAES intercomunale (2013) promosso dalla Comunità Montana di Valle Sabbia (2013) i comuni di Bagolino e Idro esterni a AIL). Esiste anche un PAESC intercomunale della Valle Sabbia (2017), promosso dal Gruppo Comuni di Bione-Mura-Sabbio Chiese-Treviso Bresciano.

Prospettive

Dove va l'area Valle Sabbia e Alto Garda? Tre temi verso l’agenda strategica

Indice sottosezioni:

7.1 La transizione demografica: popolazioni fragili e servizi agli abitanti

Parole chiave: polarizzazione territoriale, istruzione, servizi sociosanitari, servizi sociali, offerta culturale, mobilità, accessibilità ai servizi, anziani, giovani, stranieri, bisogni essenziali, governance.

Se osserviamo i comportamenti demografici emergono condizioni molto differenziate all’interno dell’area della Valle Sabbia e Alto Garda. Si tratta infatti di un territorio a bassa densità di abitanti in cui si trovano comuni con più di 10.000 abitanti, come Gavardo e Salò, e piccoli comuni anche con meno di 350 abitanti come il comune di Capovalle. Inoltre, assistiamo a un progressivo spopolamento dei nuclei di mezza costa con l’apparire di fenomeni di abbandono del patrimonio costruito. Esistono però segni di un leggero processo di ripopolamento di alcuni comuni. Infatti, significativa è la tendenza che vede nuova popolazione insediarsi nei comuni di Pertica Alta, e più in particolare nella frazione Borgo di Livemmo, con 200 abitanti, destinatario di 20 milioni nel quadro del PNRR. Il profilo sociale restituisce un territorio particolarmente soggetto ai processi di invecchiamento della popolazione con importanti implicazioni spaziali, sociali ed economiche. Anche la popolazione giovane con l’alta percentuale di abbandono scolastico mostra i segni di una recente fragilizzazione. Un ulteriore carattere di fragilità sociale è rappresentato dalla difficoltà della popolazione straniera ad accedere al mercato immobiliare. Nell’area si osserva una forte polarizzazione per quanto riguarda i servizi, concentrati prevalentemente nei territori di bassa valle, più prossimi a Brescia e al Lago di Garda con una forte polarizzazione nei Comuni di Idro (collocato fuori dall’area) e Vobarno per quanto riguarda i poli scolastici, e a Gavardo e Salò per quanto riguarda il presidio sanitario, pur limitato nelle prestazioni offerte (la popolazione si rivolge con sempre più frequenza agli ospedali di Brescia). Questo processo di polarizzazione restituisce una significativa difficolta di accesso ai servizi essenziali al cittadino. Si tratta di difficolta che diventano critiche soprattutto per la fascia di popolazione anziana over 65 per quanto riguarda l’accesso ai servizi sociosanitari e per la popolazione più giovane per quanto riguarda i servizi educativi. Le condizioni di accessibilità di alcuni comuni e frazioni di mezza costa sono particolarmente difficili, inoltre, anche la principale infrastruttura stradale dell’area, la Strada del Caffaro, è sottoposta a intensi flussi di traffico. Si tratta di un territorio che si sposta molto per motivi occasionali (visite e shopping). I dati sulla mobilità ci raccontano di un ruolo di polo di Brescia e dei comuni di Salò e Gavardo. Attraverso il progetto Valli Resilienti, cofinanziato da Fondazione Cariplo, sono stati proposti alcuni interventi al fine di sviluppare l’accessibilità ai servizi soprattutto nel caso dei comuni e frazioni dell’alta valle, ad esempio con un servizio di trasporto a chiamata, che è ancora in fase di implementazione.

Quali sono i limiti delle attuali forme di abitare nel territorio? Quali sono le maggiori criticità per la popolazione locale più fragile (anziani, giovani e immigrati)? Quali sono i bisogni di queste popolazioni? Come le istituzioni locali fanno fronte al processo di desertificazione di servizi e negozi di prossimità in alcuni territori più interni? Quali sono le principali implicazioni spaziali dei processi di accentramento e decentramento dei servizi nell’area? Quali sono le situazioni più critiche in relazione alla dismissione del patrimonio pubblico e privato? Quali sono gli attori e le pratiche dal basso che suggeriscono possibili risposte alle fragilità sociali e allo spopolamento di alcuni comuni?

7.2 Economie ereditate e innovazione: tra manifatturiero, artigianato, turismo e produzioni alimentari

Parole chiave: manifattura, commercio, artigianato, turismo, filiere locali, produzioni di qualità, frutticoltura, viticoltura, produzione del formaggio.

La Valle Sabbia e Alto Garda è un territorio che possiede un ricco tessuto di attività produttive. Un’economia portata avanti soprattutto da piccole e medie imprese, anche se possiamo riconoscere la presenza in alcuni grandi poli produttivi nel quale si trovano imprese con un forte legame con il mercato internazionale. Si tratta di un territorio in cui le numerose imprese presenti hanno una forte integrazione fra di loro e con il territorio in cui sono localizzati. I comparti del ferro, della plastica, dell’alluminio e della pressofusione vedono protagoniste alcune grandi aziende: Silmar, Olifin, Ivars, Valle Sabbia investimenti. L’industria è una vocazione storica del territorio con i lasciti della Falk a Vobarno e di alcuni grandi poli tessili a Gavardo, Roè Volciano e Villanuova sul Clisi. Le tre economie produttive del territorio, quella meccanica, metallurgica e siderurgica sono localizzate lungo il fiume Chiese. Si tratta di una localizzazione che ha ragioni storiche, infatti fin dal XIII secolo si hanno notizie di forni fusori e fucine per la lavorazione dei metalli collocati lungo il fiume Chiese. Le fucine erano presenti in tutti i paesi della valle e ognuna di esse si posizionava vicino al fiume, sfruttando la forza motrice dell’acqua per far funzionare l’incudine e il maglio. Di questi numerosi laboratori storici si segnala, ad esempio, il Museo del Ferro - Fucina di Pamparane nel comune di Odolo. Oggi la Valle Sabbia rappresenta, insieme alla Valle Trompia, una delle realtà produttive più attive della Lombardia. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a processi di delocalizzazione di alcune imprese verso la bassa Bresciana, a causa anche dalle condizioni di maggiore accessibilità stradale. Accanto alla crisi di natura macroeconomica si assiste anche all’emergere di una progressiva fragilizzazione delle attività del commercio al dettaglio. Oltre alla vocazione produttiva dell’area è possibile riscontrare, soprattutto nei comuni e nelle piccole frazioni che si affacciano sul lago di Garda, una forte vocazione turistica. Si tratta di un turismo rivierasco caratterizzato da un picco nella stagione primaverile ed estiva, e flussi molto più ridotti negli altri mesi. Tuttavia, rappresenta un turismo che da una parte genera forte pressione presso i comuni rivieraschi e dall’altro avanza e si espande ancora timidamente nelle altre parti del territorio, nei borghi di alta quota, sulle rive del lago d’Idro, alla Rocca d’Anfo, lungo la via delle Ferrate di Casto. Nell’area interna della Valle Sabbia e Alto Garda esiste anche un’economia legata all’agricoltura (prodotti biologici, frutticoltura, viticultura) e alla produzione di formaggi in alta valle.

Quali sono le principali difficoltà della produzione meccanica, metallurgica e siderurgica? Quali sono le conseguenze della crisi produttiva? Quali sono i saperi e le conoscenze radicati nel territorio che vanno tutelati, sviluppati, innovati? Quali nuove economie, oltre al turismo e all’agricoltura si possono affiancare a quelle tradizionali? Qual è il ruolo della formazione dei giovani nelle economie presenti nell’area?

7.3 Una sfida per la biodiversità: tra valorizzazione e riutilizzo del patrimonio

Parole chiave: valorizzazione dei siti identitari, bonifiche, fiume Chiese, filiere locali, filiera bosco-legno, Ferrate di Casto, cicloturismo e valorizzazione dei laghi e sentieri.

Il territorio della Valle Sabbia e Alto Garda ha avuto una lunga vocazione industriale; ciononostante, la crescita ed espansione maggiore è avvenuta durante gli ultimi trent’anni dello scorso secolo. Questo sviluppo, tuttavia, spesso non è stato gestito e programmato in modo sostenibile, sia dal punto di vista sociale sia da quello ambientale. La produzione meccanica, metallurgica e siderurgica ha prodotto rifiuti pericolosi e inquinato suoli e sistemi idrici. La grande crisi delle acciaierie, il progressivo dislocamento di alcune aziende locali ha prodotto una galassia di edifici e suoli abbandonati e sottoutilizzati. Accanto a un pulviscolo di edifici produttivi abbandonati si può riscontrare anche la presenza di un processo di forte frammentazione degli spazi aperti e un progressivo abbandono dei suoli agricoli di fondovalle. La forte pressione edilizia lungo le coste dei laghi di Garda e di Idro ha invece generato una successione continua di grandi strutture alberghiere, nuclei storici, nuovi complessi residenziali. Il processo di spopolamento dei comuni di mezza costa ha generato un abbandono e sottoutilizzo dell’ampio patrimonio costruito presente nell’area, delle infrastrutture, del patrimonio residenziale storico e anche del patrimonio pubblico. La mancata manutenzione dei corsi e delle superficie d’acqua, la carenza di cura e mantenimento dell’ampio patrimonio boschivo, l’abbandono di suoli agricoli presente nell’area genera nel territorio una maggiore esposizione al rischio idrogeologico e idraulico. Si rileva la necessità di potenziare maggiormente la multifunzionalità del patrimonio boschivo, attraverso la valorizzazione della filiera bosco-legno e del Parco Alto Garda riconosciuto come area prioritaria per la biodiversità anche realizzando percorsi e sentieri e la promozione di un turismo più sostenibile. Quali sono gli elementi ambientali maggiormente a rischio nel territorio della Valle Sabbia e Alto Garda? Quali possono essere i nuovi usi per l’ampio patrimonio costruito dismesso e sottoutilizzato presente nell’area? Quali sono le nuove competenze necessario a gestire e governare i rischi ambientali?